![]()

勝福寺 <白水(しらみず)観音> の

宝篋院塔 (ほうきょういんとう)

|

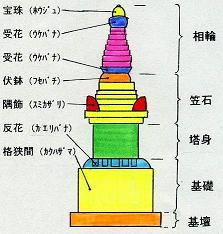

宝篋院塔の構成(形)の一例 |

<宝篋院塔(ほうきょういんとう)> ★宝篋院塔とは本来宝篋院陀羅尼 を納めた塔である。中国の呉越王 である銭弘俶が延命を願って、諸 国に立てたものが簡略化され左図 の様な形になった。 我が国では鎌倉期以降、供養塔や 墓碑として建立される様になった。 ★構成は基本的に左図のとおりで あるが、時代や地方により多少の 違いがある。 建立年代は鎌倉時代~江戸時代が 主で、一般的に塔身の四方には四仏 (阿しゅく仏、宝相仏、阿弥仏、微 妙声仏)または凡字が刻まれる。 |

| 勝福寺の宝篋院塔 | 宝篋院塔の構造と由来 | |

場所 :広島市安佐南区祇園5丁目

(勝福寺の境内)

この地域で最大の宝篋院塔が勝福寺の境内にあります。

この宝篋院塔は今まで調査した「安芸武田氏」関連のものと異なり、①大きさが大 ②「笠石」の形状が大きく異なる ③背が高く形がスリム ④ほとんど損傷していない。

このようなことから、安芸武田氏(鎌倉、室町時代)のものではないと考えられます。

お寺の関係者などに聞くなどいろいろ調査してみましたが、供養塔なのか、墓碑か、また造られた年代なども現在のところ不明です。

〈由来などをご存知の方がおられましたら情報をお寄せください <>クリック

<勝福寺(白水観音)>

昔は感神院(現在の「歓喜寺」)の末寺

観音様は、正しくは観世音菩薩または観自在菩薩といわれ、人々の悩みに耳を傾け手を差し伸べて救うとされる。

白水観音は、境内前の池に湧き出る白い水が顔に出来る尋常性白斑(俗称しろなまず)に効くと伝えられ、祀られたことによる。 観音堂には治癒された方が奉納した沢山のなまずの絵馬が見られる。(通称 白水(しらみず)観音)

photo 2008/12