1、 流鏑馬(やぶさめ)

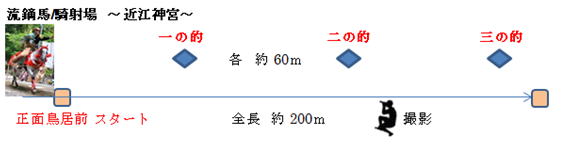

流鏑馬とは全長2町(約218m)を疾走する馬上から、進行方向左約5m、高さ約2mに設置された3か所の「的」を順に射る儀式で、古式にのっとり、一般に神社において披露される。(長さ(距離)は流儀、規定、場所等で異なる)

射手は馬上で手綱を持たず、全長を約20秒で疾走するので相当の技術が必要である。

この流鏑馬の伝統的流儀は 鎌倉時代から継承された [武田流] と [小笠原流]とがある。

2、[武田流] 流鏑馬の起源と伝承 |

|

第59代 宇多天皇が 右大臣源能有 に命じ流鏑馬を含む [弓馬の礼] を制定された。そして、それを源能有の娘婿である清和天皇の第6皇子貞純親王に伝えられた。 その後、源家が相伝した「弓馬の礼」を基とする「弓馬故実礼法(弓術、馬術、礼法からなる)」が源氏を経て同族の武田氏、小田原氏に伝承され、現在に至るまで正統流鏑馬技法として脈々と継承されている。

継承経緯(流れ)のなかで 安芸(若狭)武田氏 がどのように係ったかを記すと次のようになる。 |

①[貞純親王]→[源朝臣 経基王]→[源 光仲]ーーーーー →⑥[源 義家] →⑦[義光(武田氏の祖)]ーーーーー → ⑩[武田信義(武田姓を名乗る)]

→⑪[信光]ーーーーー →⑰[武田 氏信 (初めて安芸守護職に、安芸武田氏 第1代)] → [信守] → [信繁]→⑲[武田信栄((若狭の守護も兼任し、若狭に移住/(若狭武田氏)]

ーーーーー 若狭の 武田家ーーーーー → [信直] ⇒(室町時代) ㉜[細川藤孝]

ーーーー 肥後(熊本) の細川家2代ーーーーー ⇒ (江戸時代)[竹原 惟成/細川家臣] -ーーーーー 竹原家 11氏ーーーー →(昭和46年)㊼[竹原

陽次郎 氏]

〇内数字は [武田流 流鏑馬] 相伝順

ここをクリックして [源氏/武田氏の系譜] の詳細を参照してください。

なお、若狭武田氏から細川氏へ伝承されたのは若狭武田氏が滅亡したので、姻戚関係にあった細川氏が継承し、家臣であった竹原氏を司家、師範として現在に至っている。

一方、源家から武田信義の弟 (加賀美)遠光(小田原氏の祖)にも「弓馬故実礼法」が伝授され、その子次男の 小笠原長清が引継いだ。こちらの伝承による

流鏑馬技法が[小笠原流] と称されている。

(長清は小笠原荘(現在 山梨県南アルプス市櫛形町)に住み、地名をとって小笠原氏を名のるようになった)

3、[武田流] 流鏑馬神事の動画

日本古式弓馬術協会 により、2018(平成30)年6月3日 滋賀県大津市の [近江神宮] で 流鏑馬神事 が行なわれた。

<流鏑馬神事式次第>

1、出 陣 2、鏑矢(かぶらや)奉献の儀 3、天長地久の式 4、騎 射 5、凱陣の式

下の画像は、観覧した時に、写真やビデオ撮影したものを後日編集したものである。

★画面にカーソルを当てて”クリック” すると現在表示のサイズで動画が 「開始」 「停止」 します

★全画面表示の動画 は画面右下の  を ”クリック” してください を ”クリック” してください

★一度見終わってから再度見るには、画面左下の  を ”クリック” してください を ”クリック” してください

![[流鏑馬神事]観覧/の ブログ を見る](button11.gif)

![安芸太田町の[ 流鏑馬]を見る](button12.gif)

|

<参考までに>

★1961年(昭和36年)に武田流(細川流)騎射流鏑馬 が熊本県重要無形文化財に指定される。 後に“'武田流騎射流鏑馬保存会”が熊本で発足し、1975年(昭和50年)には同保存会が熊本県重要無形文化財に指定され「武田流騎射流鏑馬」の保持団体に認定される。現在は竹原陽次郎氏が「宗家師範」。

★鎌倉には熊本細川家の流儀認許を得て活動をしている「日本古式弓馬術協会」と「社団法人 大日本弓馬会」とがある

流鏑馬は日本の伝統文化の一つとして高い評価と関心がもたれていて、国内はもとより、他の国賓なども高覧されている。

オバマ米大統領訪日の 2014年4月には明治神宮で 「武田流 流鏑馬」 が披露された。

☆広島県内では現在 2か所で 「流鏑馬神事」 行われている。

①「山県郡 安芸太田町」の [堀八幡神社] 永享11年(1439)より伝えられ途中中断していたが、平成3年より古式の流鏑馬として再現されている。(広島県の無形民俗文化財 昨年(2017(平成29)年))

は10月1日(日) に行われた)

②「廿日市市 地御前」の [地御前神社] 御陵衣祭[ごりょうえさい、ごりょういさい]での流鏑馬。 「地御前神社 馬とばし」 とも呼ばれており、旧暦5月5日の端午の節句に行われる。

|

|

![]()

を ”クリック” してください

を ”クリック” してください

![[流鏑馬神事]観覧/の ブログ を見る](button11.gif)

![安芸太田町の[ 流鏑馬]を見る](button12.gif)