![]()

江戸末期私塾を開いて庶民の教育にあたった

石井栄藏 (いしい えいぞう)

江戸(徳川)時代の末期には、庶民教育が普及し、農工商の子弟の中にも、向学心にもえ、教育を受けたいと希望するものが増してきた。 これらの人たちは、寺子屋やその他の私塾 (師匠屋) に通って教育を受けた。 寺子屋や私塾は、寺院又は一個人によって経営されたもので、一教室一教師程度のものが多く、教育の内容は読み、書き、そろばんであったようである。

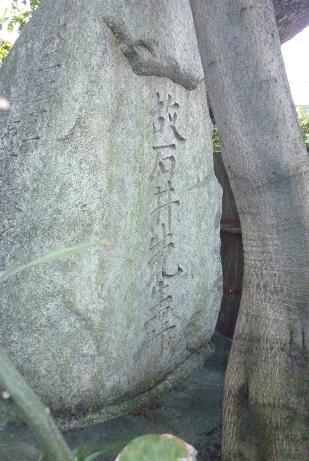

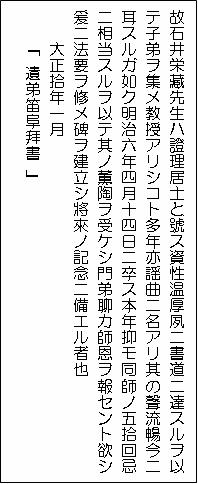

旧祗園町においても、その例にもれないで多くの寺子屋や私塾があったものと思えるが、記録がないのでその詳細について、余り知ることができない、しかし、[AIJC中学・高等学校](元 大下学園祇園高等学校)の門前には石井栄蔵先生の石碑があり、それによって、先生が私塾を開いて、庶民の教育に当たったことがわかる。

その碑文から

石井栄蔵先生は、徳川末期の人で、漢学を修め、書道、謡曲に練達され、 塾を祇園に設けて子弟を教育されている。

先生の教えを受けた人々が、その遺徳をしのび、塾のあった場所へ石碑を建てたのである。

その石碑、碑文は下のとおりである。 (祇園町誌)