山本大水害は以下のような惨状でありました。

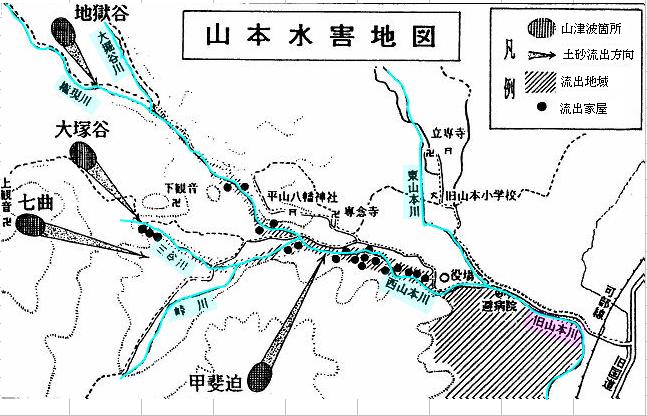

1926(大正15)年9月11日、前日の夜から広島市を中心に周囲12㎞ の地域が局所的な豪雨に見舞われ、1時間あたり 79.2㎜、朝6時半までの13時間の降雨量357.5㎜ という激しい雨が降り、午前7時頃西山本の地獄谷、大塚谷に山津波(土石流)が、七曲(ななまがり)、甲斐迫(かいさこ)に山崩れが発生しました。 そして、西山本川に流れ込んだ大量の土砂や大石が田畑や家屋を押し流して、溺死者24名、負傷者21名、流出家屋16戸、半流失家屋16戸、流失田畑約30ha(ヘクタール)という大きな被害を受けました。

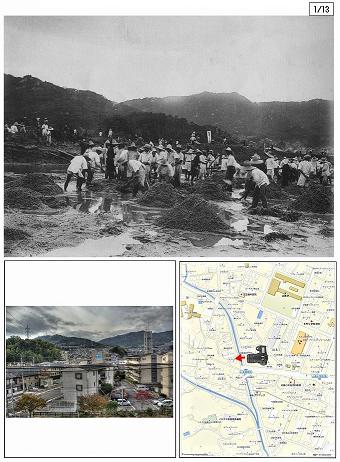

近郷の奉仕団や工兵隊の応援を受けて当面の復旧にあたり、国や県の援助を受け1928(昭和3)年、3月復旧工事がおおかた完了しました。

しかし、同年、6月23日夜半からの豪雨により再び河川が氾濫し、人や家屋には被害がなかったものの、復旧したばかりの河川や堤防、耕地の大部分が失われました。

二度の大水害により大きな被害を受けた山本村では、当時の瀬川卯一(せがわ ういち)村長が先頭に立ち、山本川の抜本的な改修の必要性を訴え、国、県の補助を受けて村の直営事業として、1932(昭和7)年から約10年の歳月を費やして大改修事業を完成させられました。

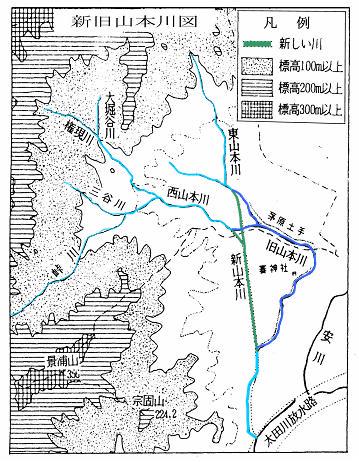

工事は、東山本川の下流と西山本川の流路を変え、合流位置を変更し、川幅も広げ真っ直ぐに南へ流れるようにされました。

護岸の多くは災害に強い石組みを多用し、その範囲は西山本川下流から源流(三谷川)である丸山の中腹までの、およそ1.5km にも及び、川底までも石で敷きつめた全国的にも珍しい、”三面石畳”

の川に変貌しました。

また、源流の山中には、長さ120m. の砂防群にも ”3面石畳” や、幅約20m.、高さ3m. もある”石積み堰堤”をはじめとする大小9 堰堤が築造されています。

これらの工事のお陰で、以来、84年にわたり山本の地域が水害からを守られているのです。

「ふるさと やまもと」誌 及び 「里山環境保全みどり会提供資料」 より )

「ふるさと やまもと」誌より

|

提供 : 「里山環境保全 みどり会」

|

「ふるさと やまもと」誌より

新 旧 山本川 |

提供 : 「里山環境保全 みどり会」

|

現在の山本川周辺地図

|

三面石畳の西山本川 photo 2009,12

|

Copyright(C)2010,2 .WeLoveNishiko

![]()

Copyright(C)2010,2 .WeLoveNishiko

Copyright(C)2010,2 .WeLoveNishiko