![]()

| 扁額 / 「大悲殿」 |

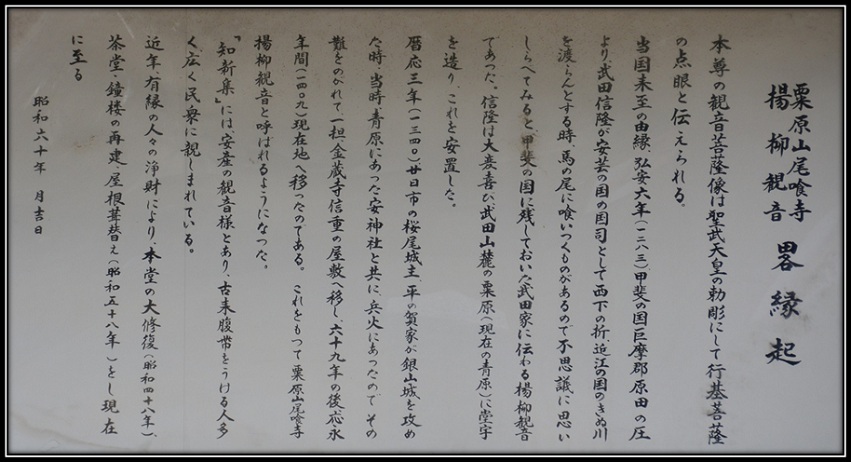

このお寺(お堂)には案内板にある[楊柳観音像]、足利尊氏直筆と伝わる[大悲殿]の扁額、安政4年(1857)と大正4年(1915)に再建されたことを記された[棟札]などがある。

扁額「大悲殿」

「西原今昔物語」によると、

『楊柳観音には、「大悲殿」と墨で書かれた額が保存されているが、これの由来について木村家古文書を要約すると次の通りである。

「或る日、空仁上人が木村家を訪れた際に足利佐衛門慰鎮守府将軍の直筆と称する(大悲殿)と書かれた扁額と仏画の掛物を木村家が載いた。

なお、口伝によればこの扁額は、足利尊氏の直筆であると言われているが、真偽は明らかでない。

一説によれば、南北朝時代の武田氏は暦応という北朝方の年号を用いる等、北朝方の足利尊氏に味方していること、及び銀山城を築いた信宗の子の信武は足利尊氏の姪を妻に迎えていると言われていること等から、足利将軍の直筆と言われる扁額があっても不自然ではない。』