活動風景

ひろしま 八区覧会

平成17年度 やはたの歴史探訪ウォーキング WITH 「やはた歴史散策地図」

平成17年10月22日(土曜日) 13:30~

広島八区覧会のイベントの一つとして①(H17年10月1日~31日)やはた歴史散策ロビー展を

公民館ロビーで②(17年10月22日)にやはた歴史探訪ウォーキングを16ポイントを対象として

実施することに決め、9月24日に公民館で歴史探訪クラブの会員がつどい企画・打ち合わせをした。

|

H17年10月22日(12時30分)やはた歴史探訪ウォーキング参加者19人とボランティアガイド(クラブ会員)8名が公民館に集合。 館長がイベント開催の趣旨を説明。左側の机上にはクラブ会員代表の岡田氏の手による各ポイントのイラストが並べられ、散策ルートの地図を天津会員が所持、その右に田口、服部会員が並ぶ。 |

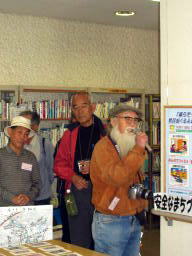

| 左端が吉野会員。その右の黒いメガネの方はアドバザーの佐々木先生(その右に、おヒゲの岡田会長が並ぶ)で、由緒あるやはたの歴史と散策ルートを参加者に説明しているところ。 | |

|

左端が天津会員。中央が服部会員。白いおヒゲの翁が画が巧くて研究熱心な岡田会長。参加者に挨拶も兼ねて解説をしているところ。 |

| 後向き(左端の)天津会員が散策ルートマップを高くかかげ、これから歩きまわるルートの各ポイントを参加者に説明しているところ。 | |

| 右端の服部会員が参加者19名に散策のルートやスケジュールを説明しているところ。 中央は今福会員。 |

|

| 説明に聴き入る参加者の皆さん。 | |

| ポイント番号17の「みちびき地蔵」の前で吉野会員から地蔵の由来やその前を通る道路「沼田往来」についての解説を聴く参加者の皆さん。 | |

| ポイント番号18の「保井田薬師堂(正楽寺)」の薬師如来を拝む参加者。 薬師如来は毎年2月11日の薬師縁日の日しか公開されないが、特別の計らいで開帳。 |

|

| 右から3番目の赤ジャンパーが「保井田薬師」を解説する服部会員。 |

|

| 里人の語るときけば浄るりの仏も古き時代物なり(栗本軒貞國) この「保井田薬師」の薬師如来像は、奈良時代の行基作で極楽寺山の山手観音像と同じく1本の大杉の根から彫られたと伝えられる。 |

|

| ポイント番号19「池田城跡」を正楽寺の庭から望見する参加者。 中央がマイクを片手に「池田城跡」を開設する西本会員。 |

|

| ポイント番号10の古代山陽道「影面の道」にて天津会員の説明を聞く参加者 「影面の道」とは古代山陽道の別称で「日の当たる南向きの斜面に沿う道を指す。不思議と現在の山陽自動車道とぴったり道筋が合致している。 |

|

| ポイント番号8の「宝神社跡」9の山入寺跡」で田口会員の解説を聞く参加者。 宝神社跡(建立は1491年)も山入寺跡(1213~1219年)も永い歴史の変遷を物語る石垣や石積みが残っているに過ぎない。 |

|

| ポイント番号3の「北原地蔵」附近で岡田会員代表の説明を聞く参加者。 「北原地蔵」は1971年に御堂がつくられたが、そのいわれは不詳。しかし地蔵は座りが良いのでしばしば結婚式の席に運び込まれ、行方不明になったと伝えられている。 |

|

| ポイント番号11の正覚寺で岡田会員代表の解説を聞く参加者。 1491年に天台宗から浄土真宗に改宗され、1659年本願寺より寺号公称を許され「龍渕山正覚寺」と号されるようになった由緒のあるお寺である。 |

|

| 庭に樹齢200年以上の大きな杉があり一見の価値あり。 | |

| 参加者の中に八幡小学校4年生が3人いて一緒に参加した校長先生や担任の先生2人と共に熱心に地元の歴史に興味を持ってくれていた。 | |

| 担任の先生と一緒に正覚寺の庭の灯籠をのぞきこむ3人。 | |

| 佐々木アドバイザー(歴史のプロで、何を聞いてもやさしく答えて下さる)にしきりに質問する参加者の皆さん。 | |

| ポイント番号12の八幡神社で天津会員や佐々木アドバイザーの話を聞く参加者 1908年に一村一社の趣旨に添い合祀がすすめられ、八幡では8つの神社を稲生神社の鎮座地に集め大正神社とし、これが中須賀村の八幡神社や大正神社と合併し現在に至ったもの。 |

|