![]()

�@�@�@�@�@�@���ؗp�������������n���ۊQ����~����

�K���K�V���i����� ���̂����j�@

�@ �K���K�V���͋��۔��N (1723) �_�����쉺�� �i�L���s�������_���j�ŏ������E�q��̒��j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�@�����ĕ��̌���p���A���c�S���䕁������p����H�i�y�،��z�������Ɓj�����Ă����B

�@ ���|�����c�S�i�������̈ꕔ�j�͋߂��ɑ��c�삪���邪�A��Ɠy�n�̐��ʍ��A����A�Ð��͐��ʂ����Ȃ��Ȃǂ̖�肪�����ď\���Ȏ搅���ł����A���ؑ��i������攪�j��艺���̑ʼnz���i����ʼnz���j �Ɏ����т͌Â�����p�����R���������B�@���ł��ۂ��ł��͂Ȃ͂������̂͐������i������搼���j�ł��������A���ؑ��A�Έ䑺�A�Îs���A�������A�O���A��ؑ��A�ʼnz�����ۊQ�ɂȂ�܂���Ă����B�@�]���ā@�A ����̒n��ɏ\���Ȑ��������Ĉ��肵���_�Y���n����� �Ƃ��������v���́A�ˁA�n���_���Ƃ���v���Ă����B�@�����ŁA�L�����˂⑺�ł͊���12�N�i1672�j ���疾�a���N�i1764�j �̊ԂɌv���x���x�a�≁�̐ݒu�Ȃǂ̑�����{�����B�@�������A�ꎞ�I�ɂ͐����������̂����������A�����͎��s���A�i���I�Ȑ��̊m�ۂ��ł��Ȃ������̂Ŋ��҂����k�n�֓]�������킸�A�_���̋ꂵ�݂͑����Ă����B

�@ �����J�����K�V���͌��N���A�˂̎Z�w�Ҟw�R�`���Ɋw���ʋZ�p�����āA�O�L���X�̓y�n�̍���𑪗ʂ��A���_�I���t���ɂ���č쐬���������Ɋ�Â� ����H�J��� ��˂Ɋ肢�o���B�@���܂ł̓x�d�Ȃ鎸�s����Ȃ��Ȃ����������Ȃ��������A�@���ɁA�˂̋��������ƁA���a�T�N (�P�V�U�W) �S���S�� �ɊJ��̍H�����J�n���A�� �S���Q�W�� �̒Z���Ԃɂ��̎��Ƃ������������B�@�ʐ��ɂ͑㊯�A�������A����l�A�_�����o�Ō���钆�A��ۂ�ł���A騂̐�����������A�����ŗ܂𗬂����̂����āA���̐�������悤�ł���B

�@ �ȗ��A�ߔN�܂łQ�O�O���\�N�ԁA�_�Ɨp���Ƃ��ēc���������A��т̔_�Ƃ͂��̈̑�ȉ��b���Ă��Ă���̂ł���B�@���`�����Ԃ͍����قƂ�ǐ����͕ς���Ă��Ȃ��B

�@ �K�V���͔��ؗp���̊����̌��ɑ��˂��� �h���U�Q�l�}���h ���^�����A�q���V���̑�ɂȂ��� �h���U�c���ѓ��h �������ꂽ�̂ŁA�q���� �h�K�����h �𖼏�����B

�܂��A���ؗp���J���͔˂�������̎�r���F�߂��A���c�S���͂��Ƃ��A�L�����ˑS��œy�؍H���Ɍg���悤�ɂȂ�A�������i�����s�j�� ����r� ���C���͂��ߑ����̓y�؍H�����s���A�ߍx�n��ȊO�ɂ�����ȍv�������Ă���B

�@ �K�V���͓V���R�N(�P�V�W�R) �S���P�O�� �a�̂��߂ɂU�O�Ŗv�����B�@��͋_���� ����z��� �����ɁA���т��L���� ��͈�����攪�ɂ���B

���z�� �i�������_���ځj |

�K���K�V���̕� |

���ؗp���i�€�悤�����j�@�@

�@ ���ؗp���i ��p���j �Ƃ͏��c�S���ؑ��\����̑��c�삩��搅�`���`�Έ�`���`�Îs�`�����`�����`�V���`��`�ʼnz���Ƃ��艡��܂ł̖�P�U�j���������A���a�T�N (1768) �K���K�V�� �ɂ���Ċ������ꂽ�B�@�����A�ۊQ�e���̈�̍L���ȂǂŁA�L�����\���鐅�H�ł���B

�K�V���̊J��H���͂��̂����搅���`�������̓�����܂ł̖�W�D�W�j�� �̂悤�ł���B�@�����艺���̐��H�͂��łɓ��J��H���ȑO���炠�������̂�,���̍H���ɂ��킹�e���X�Ő����������Ƃ��l�����Ă��邪�A�K�V���ɂ���Ċ������H�ɂ��܂��Ȃ����ʓI�ɑS�̂��@�\����悤�ɂȂ����̂ł���B�@���̍H���͂킸���Q�T���ł������B�@

������\�ɂ����̂� �@ �J��͈͂��W�D�W�j���ɂ������ƁA �A ���O�����ƖȖ��ȑ��ʂɂ���ĕ���������Ƃ������ƁA �B ���H�̑啔���͒n�ʂ��@���������̑f�@��ł��������ƁA �C ���H�̕����Q�ԁi��P�D�W���j�ɓ��ꂵ�H����P���������A���ƂȂǂ��������Ă���B�@����ɂ��Ă��A�{���ɒZ���ԂɊ������������̂ł���B

�@ ���ؗp���̎搅���͓����A���ؑ� ��\���� �ł��������A�吳�W�N�i1919�j �̑�^���ʼn�������Ă��܂����̂ŁA������㗬�̔��ؑ��� ��£ �Ɉڂ��ꂽ�B�@���̌�A���a�R�V�N�i1962�j �ɔ��ؗp���̋߂��ɑ��c�씭�d�����ł����̂ŁA�Ȍ�͓����̐������p����Ă���B

�@ ��������̐��H�͍��������܂ő��݂��A���̐��͍Ō�ɑ��c������H�ɗ��o���Ă���B�@���Ƃ͂��������ꂩ���́A����܂ł͍L���s�̎s�X������������i�݁A���̂��떄�ߗ��Ă�ꂽ���߁A���݂ł͐��H�̐��m�Ȍo�H���m�F����͍̂���ł���B

�@ �Ȃ��A���� ��Δ� �ɂ���悤�ɌÂ��� �w��p���x �ƌĂ�Ă������A���Ɏ搅�������������Ƃ�����@�w���ؗp���x �ƌ�����悤�ɂȂ����悤�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@photo�@2009,10�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()

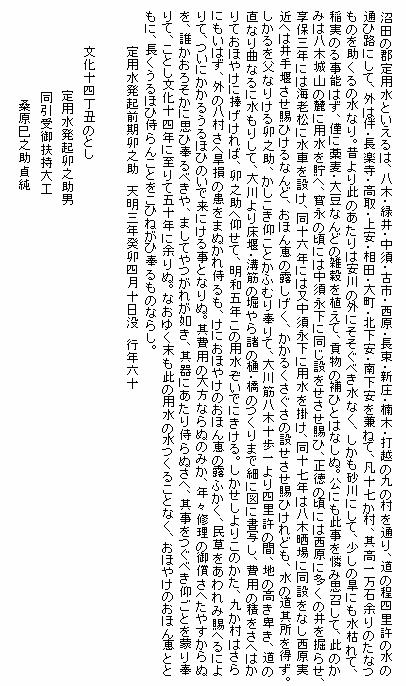

�@�@�K���K�V���̎q���V���� �w��p���i���ؗp���j�x �̗R���╃�̌��тȂǂ��㐢�ɓ`���悤�ƁA����14�N�i1817�j�Ɍ������Ă���B

�蕶���u���ǒi�炢���傤�ւ��j�v�̐�ƌ����Ă���B�@

�ꏊ�͈�����攪�ؒ��i���̑Ί�/���c�싴����㗬�S�O�O���j�ɂ���B�@�@�@�@�@�@

�@�@�g�s�b�N�X�F 2014(H26)�N8��20����[�L���y���ЊQ]�ɂ�肱�̔肪���o���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@������A���̈ʒu�ɖ߂����Ǝv���܂����A���݂͂��̈ʒu�ɂ���܂���B�@(��Q�̏�

�@�@�@�@�@�@�@������ �N���b�N )

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���F��̔蕶�͓ǂ݂₷�����邽�ߋ�Ǔ_��t���Ă��܂����@�����ɂ͂���܂���B

�@

�m��p����n �@�@�m��p����n�蕶�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�l�����i����ؗp���/�L���s���y�����ف@��_��������j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Copyright(C)2010,4. WeLoveNishikou