![]()

かんきじ と けんぽんちゃくしょく ふどうみょうおう がぞう

歓喜寺

<歓喜寺> ・場所:広島市安佐南区祇園 |

<感神院/歓喜寺> 感神院は現在歓喜寺と改名されている。 感神院は元慶8年 僧 宥尊 が、南下安松尾山(通称寺の堂=てらんどう) に開基し、松尾山徳達寺 と号していた。 天正11年(1583年)松尾山から現在の 安神社(当時は祇園社と呼ばれていた) 境内に移され 祇園社感神院 と称し、神仏習合の寺社であり、感神院住職が明治維新直前まで、祇園社宮司をも兼執してきた。 不動院、明星院 等とは特に係わり合いも深く、特に、不動院十代住職 宜命、十一代 増繁 等は感神院住職から転任している。 明治維新時に、祇園社は安神社と改称され、一方の感神院は神仏分離令に伴い廃寺の恐れもあったが、明治4年に今の場所に移され、寺名も 瑞城山 歓喜寺 に改められて存続している。 移設後は 真言宗の僧 常誓 が任に当たったが、引退後以降は地元の信徒たちが管理をしている。 近くの墓地にはもとの感神院墓地から移された高位高僧の住職の墓十数基や、武田氏に係わりのある武士たちの五輪塔墓が多数ある。 |

(参考:歓喜寺総代資料

祇園公民館30年記念誌)

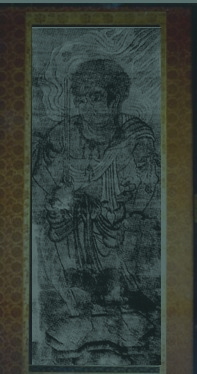

絹本著色不動明王画像

|

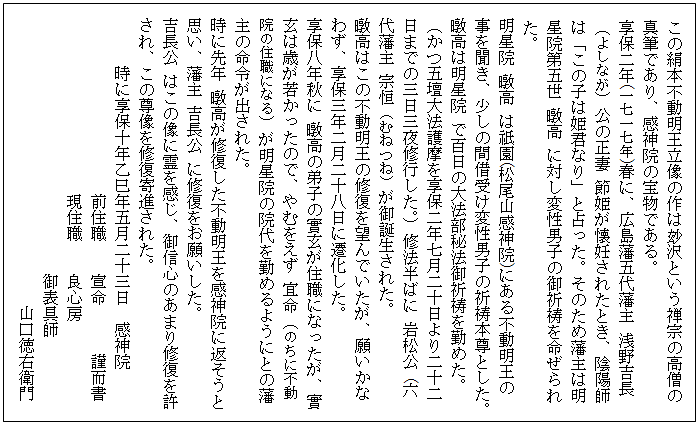

★広島県重要文化財 < 昭和48年12月18日指定 > ・室町時代後期の画 ・額装 105.4cm×40cm ・この絵は絹の布に水墨で描かれ、火炎や着衣には朱色が塗られ たものであるが、長い年月を経ている為画像は黒ずみあまり鮮明 ではない。 ★所蔵:歓喜寺(元 歓神院) < 現在 広島市郷土資料館にて保管 > ☆絵像作者 ・室町時代の京都五山の学僧 竜湫周沢(画号妙沢)が画いたもの。 ・ 妙沢は延慶元年(1308年)甲斐国(山梨県)に生まれ、京都天竜寺 を開いた夢窓疎石の弟子となった。 ・彼は不動明王を深く信仰し、水墨による不動尊を描くのが得意で20 年以上も不動明王を描きつずけたと言う。 ☆不動明王 ・不動明王とは、大日如来の命を受けて悪魔を降伏させ、災害、 悪 業を除き、煩悩を絶って、諸願を成就させるために、火炎を背にして 右手に剣を取り、左手に縄を持った怒の姿に化身したものである。 (写真--「広島市市民局文化財課提供の写真を編集」) |

”本解釈文”、”別添の原文写し” は 歓喜寺 総代長 田尾 良憲 氏 提供