常設展示室

広島のカキ養殖コーナー

![]()

| 郷土広島の冬の風物詩「広島カキ」。広島は、全国カキ生産量の約5割を占める日本一の生産地です。 郷土資料館では、江戸時代から続く、カキ養殖方法の変遷、カキ船などの歴史について、当時使った道具、写真などで紹介しています。 |

1階常設展示室 広島のカキ養殖コーナー |

| めぐまれた自然が、カキをつくる 瀬戸内海に位置する広島湾は、カキ養殖を行うのに好条件を備えています。 ●広島湾にそそぐ太田川によって、大量の土砂や水が運ばれ、干潟が形成されている。また、栄養分(窒素・リン)を含んだ太田川の淡水は、海水と交じり合うことでカキのエサとなるプランクトンを育ててくれる。 ●島や岬に囲まれた地形は、波静かでプランクトンやカキがよそに流れていってしまうのを防ぐ役目も果たす。 ●カキの卵を産む夏に水温が20℃を越え、大きく育つ秋には20℃以下となりカキの発育に適した水温となる。また、産卵時期には塩分が低下し、発育によい条件となる。 |

| 広島カキ養殖のうつりかわり 広島湾でのカキ養殖は、干潟を漁場としておよそ400年間にわたって行われてきました。 その間、カキの幼生が石や竹などの固形物に着床することに着目し、さまざまな方法が考案されました。 |

|||

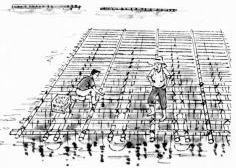

| ■最初の養殖法■ ひび立て養殖法

|

ひび立て養殖法(昭和初期) 仁保(南区) 当館蔵 |

ひび建て養殖法で 使用された道具 |

|

| ■昭和初めに考案された養殖法■ 簡易垂下養殖法

|

簡易垂下養殖法(昭和20年) 矢野(安芸区) 提供 畠山保積氏 |

カキ養殖方法の変遷 ジオラマ |

|

| ■昭和30年代から普及した現在の養殖法■ 筏式垂下養殖法

|

現在の筏式垂下法によるカキの収獲風景 仁保(南区) 提供 大下隆雄氏 |

簡易垂下養殖法・筏式垂下養殖法 簡易垂下養殖法・筏式垂下養殖法で使用された道具 |

|

カキ打ち道具 |

|||

| カキ船コーナー 広島のカキ養殖業は、元禄年間(1688~1704)、大坂方面にカキの販路が開拓されたことにより、飛躍的な発展を遂げました。株仲間制度のもと、大坂方面におけるカキの販売権を独占的に握った草津村(現広島市西区草津)と仁保島村(現広島市南区仁保)の養殖業者は、毎年旧暦10月ごろから正月末まで、町に架かる橋のたもとに船をつけてカキを販売しました。この船を一般に「カキ船」と称しましたが、江戸時代後期になると船上に座敷を設けてカキ料理を営むものが現れ、この船も同様に「カキ船」と呼ばれるようになりました。 明治以降、カキの販売が自由化されると、矢野村(現広島市安芸区矢野)や海田市町(現広島県安芸郡海田町)の「カキ船」も加わり、広島カキの販路は瀬戸内海沿岸の各地はもとより、九州や日本海沿岸まで拡がっていきました。 |

|||

カキ船内で、お客をもてなした品々 |

大坂カキ船営業分布図

|

||

| ■再現!■ 江戸時代のカキ船料理 天保3年(1832)11月、越中国高岡(現在の富山県高岡市)長光寺の住職であった東林は本山である西本願寺の命を受けて京都から広島へ向かう途上、仲間の僧侶9名と連れ立って大坂土佐堀に架かる常安橋たもとのカキ船に立ち寄り、広島カキ料理のフルコース全8品を食し、料理を絶賛しています。東林は「泛登無隠」と題する紀行にそのときの様子を詳しく記録しています。 「カキ船コーナー」には東林が紀行に記したカキ料理全8品の再現見本を展示しています。カキをかなり贅沢に使った料理ばかりです★ |

カキの胡麻油炒め おろし大根しょう油添え |

カキのひね生姜煮 |

|

カキの吸物 |

カキ飯 |

||

発売中! |

企画展図録 「干潟の恵み~カキとノリの物語~」 |