ふるさとスライド「郷土の歴史 二葉今昔」

二葉公民館では、昭和58年11月、郷土史「二葉みちしるべ」を発刊しました。引き続き、小学校児童の皆さんから、ご高齢の皆さんに至るまで、幅広く利用していただくためのスライドを制作しました。

このコーナーでは、昭和61年に制作されたスライドの写真とナレーションを当時の原文のまま構成しました。今は姿を変えているものや、なくなっているものもありますが、ふるさとの歴史を感じていただければ幸いです。

なお、スライドは、当時の郷土史研究グループ木曜会の皆さんのご協力のもと制作されました。

中山地区

広島駅から東へ10分、峠を越えると、ぼたん雪が小雪にかわります。武田家の家臣である、「中山内蔵惟重(なかやまないぞうこれしげ)」という人の名前から、由来するといわれる中山地区、古くは縄文時代から弥生中期までも、豊かな生活があったといわれます。

今から、まず、石津資料館をたずね、北から中山地区の今昔を紹介してゆきましょう。

石津民俗資料館

中山上町にあるこの資料館は、地元の石津さんが、数年がかりで集められた生活用具や農具など、数千点が収納展示されています。ますます複雑多様化する現代社会の中で、先人達の生活の知恵にひたり、安らぎや、潤いを見出す場として、お出かけになってはいかがでしょうか。

(中山上二丁目)

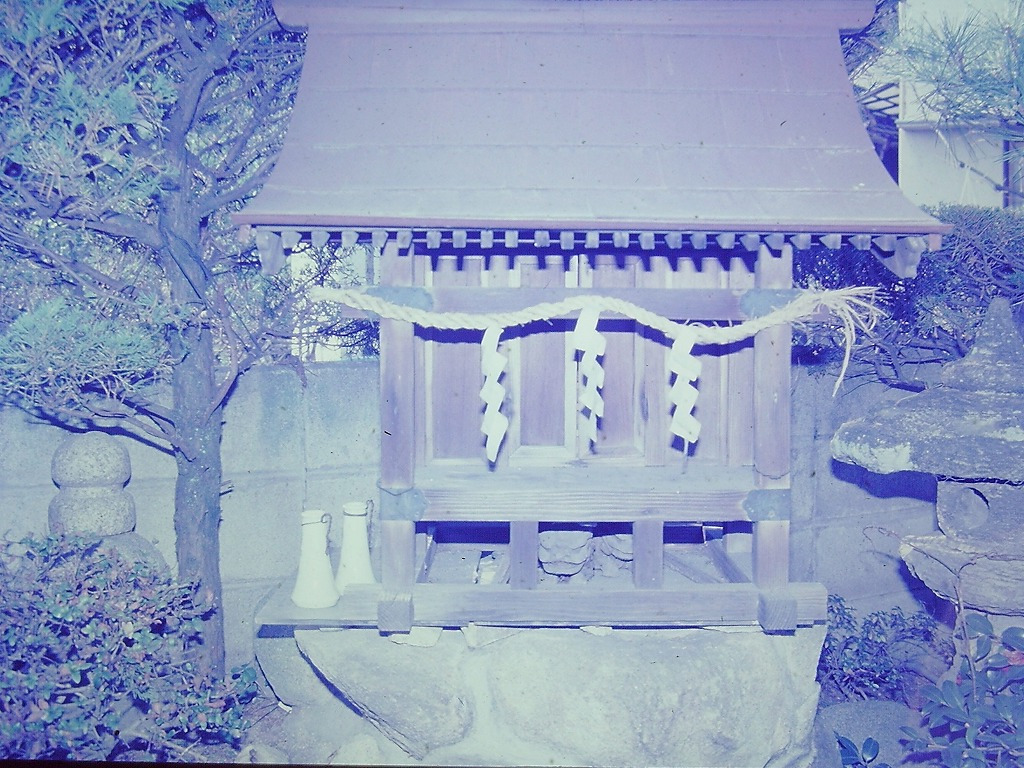

石仏社

石仏社は、県道の中山と戸坂の境近くの山すそに建っています。

昔、この近くの石橋の上を牛や馬が荷車を引いて渡ると、いつも急に荷が重くなって、牛や馬はすべり転んで足を折ってしまうのです。ある夜のこと、村の古老の枕元に一人の白髪の老人が現われて、「わしはあの橋の精だがいつも人や牛や馬が通るので、痛くて苦しくてたまらない。どうかわしをこの苦しみから救ってくれ。」と、告げました。驚いた村人達は、さっそくこの石を取り出してお堂を建て、ねんごろに供養しました。それ以後、この橋を渡っても何も起こらなくなったということです。

この石を祭ったのが、石仏社の起りだという話が伝えられています。

ご神体は、かなり大きな石です。毎月1日・15日には、お燈明があがり、4月18日は、こと祭りが行われ、たくさんの人達がおまいりしています。

(中山上一丁目)

大原神社

大原神社は「おんばんさん(賞幡社)」と呼ばれ、祭礼は、「八月期日(ついたち)」に行われます。

少し前までは、参道に露店がならび、参拝する人もたくさんありました。

明治43年6月28日に、稲生神社に合祀されました。

ところが、この宮の主が、ある夜、地域の古老の枕元に立って、「わしは、もとの地へいにたい。」と訴えられましたので、大正14年3月に、現地にかえされたと聞いています。

(中山中町)

旧中山小学校跡

柴を背おい、働きながら学ぶ姿で、二宮尊徳像が建っているこの地は、昭和40年まで、中山小学校があったところです。

原爆被爆時には、避難、救護の場所にもなりました。健全な子供達を育てたこの場所も、講堂が集会所に新築され、婦人会や老人クラブ、地域文庫など地域のコミュニティーセンターとして、にぎわっています。

また、ミニプール跡が、ゲートボール広場に変わり、お年寄り達の活気があふれ、文化スポーツ活動参加への、良い足がかりになりました。運動場は、中山保育園に変わり、かわいい歌声に心もなごみます。

(中山中町)

鏡山城址

鏡山城の城跡で、現在の鏡が丘団地の南側にあります。

戦国時代、中国地方で毛利、大内、武田、尼子、府中の白井等の豪族が戦っていたころ、白井氏を攻めた大内氏が本陣をおいたところです。急ごしらえの臨時の城で、戦いが終るとそのまますておかれたようで、現在は何も残っていません。名前だけが、現在、鏡が丘団地の一字として残っています。

(中山鏡が丘)

稲生神社(いのうじんじゃ)

中山小学校より北へわずか5分、右手の小高い森の中に、「おらがお宮」 と親しまれている稲生神社があります。神社の鳥居近くに建つ石燈籠から、 建立起源は1775年、今から200年も前と思われます。 万休寺裏山あたりにあったといわれる神社ですが、明治10年頃ここに移転され、「宇気母智神(うきぼじしん)」 という神様を中心に、穀物に関係のある神様が祭ってあります。移転する際には、屋根にふいてある瓦は、一枚も肩にかついだりしないで、氏子が総出で一列になり、手から手に順に送ったという話が残っています。 秋祭りはもちろん、多くの人出でにぎわいますが、ふだんでも、朝早くお参りしてから、一日の仕事を始める人々に、会うことができます。 さて、この神社への石段、全部で何段あるでしょうか。

(中山東一丁目)

仏護寺跡

万林寺の東の裏山に位置し、当時は、「大場」と呼ばれ中山住民の仏寺発祥の地といえましょう。

今、苔むした石が二つずつ重なった礎石が、二十数個、こんもりした木立に囲まれて静まっています。

1442年頃、仏護寺として建立。広島市祇園町銀山城下へ移転後は、「通寺(かよいでら)」として残されたとあります。規模が縮小され、場所も50メートル離れたところに移りましたが、礎石、塚らしきものはそのまま残されたものでしょう。石に残されている刻名がありますが、何を意味するのか現在のところわかっていません。

木もれ陽に苔がひかり、安らぎの場所として住民から親しまれた往時の仏護寺がしのばれるところとなっています。

(中山東三丁目)

万休寺

高くそびえる一大伽藍のある万休寺。元和5年、今から365年前の開基となっています。明治10年、中山のこの地にあった教徳寺に移属しましたが、明治25年、教徳寺が移転、以後、東本願寺の直系のお寺として現在に至っています。

大正6年に本堂を改築、当時の寄進者名が天井に残されているのをみると祖先を祭り心の安らぎを得る信仰の場として、町民尊崇の寺であることがわかります。

万人が休める寺と書く方休寺は、360年の樹令を保つ寺宝というべき五葉の松、奉納されている古い石燈籠に、見守られている落ち着いたお寺です。

「旭照舎(きょくしょうしゃ)」という中山小学校の前身はここで生まれました。

(中山東三丁目)

中山貝塚

昭和33年から34年に、現在の中山東一丁目、稲生神社のふもとで発掘調査されたこの中山貝塚は、縄文時代後期から弥生時代中期の遺跡です。これら二時代のものが同じ場所から発掘されたことにより、この目塚の学問的な価値が高まりました。

このあたりが海岸だったことを示す貝塚は、町内各地の山の中腹に分布していたようですが、宅地造成などにより、今はどこにも残されていません。

発堀された土器などは、広島大学考古学研究室に保管され、私達の目にふれる機会は限られています。

貝塚跡には東会館が建ち、あたりに少し貝がらが散在しているだけです。

(中山東一丁目)

諸国廻遊のお地蔵さん

中山踏切から南へ200メートル、矢賀方面へ行くと、道路わきの大きな高い石垣の間に、格子つきのほこらが見えます。その中に30センチ位の小さなお地蔵さんが座っておられます。

これが、庶民の難渋を救済するため、日本国中を歩かれたというお地蔵さんです。

昔は、今の芸備線の通っている所に安置され8月24日に供養まつりが行われていたものが、いつのまにか土の中に埋もれてしまいました。ところが、芸備線の工事が始まって堀り起こされたのです。

「ずっと昔、横綱級のおすもうさんが、諸国を旅して中山までたどり着かれたが、長い道中の疲れからか、病気になって亡くなってしまわれたので供養のためにここに置かれた。」という話と、「人から人へと手渡され背負れて、日本国中を歩かれ、多くの人々の苦難を救い、非業の死をとげられた人の冥福を祈られ、やがて廻り廻って中山の地へたどり着き、ここに安住の地を見出された。」という二つの説がこの小さなお地蔵さんにはあるのですが、 いずれにしても諸国行脚に開運のあるお地蔵さんにちがいないでしょう。

(中山南一丁目)

新宮社の石燈籠

平原地区への入口に、大きな石灯籠が立っています。これは、新宮社へ寄進されたもののようです。よく見ると「平原連中奉寄進、慶応三年三月吉日」という文字が読みとれます。この道は新宮社へとつづく参道であったのでしょう。

新宮社は明治43年6月28日に、稲生神社(いのうじんじゃ)に合祀されています。

(中山西二丁目)

刑場あとのとむらい地蔵

平原の墓地の一隅に、大きなお地蔵さんが立っています。土台の正面には 「一切死亡霊魂」という字が彫りこまれ、左側には「嘉永四年辛亥(かのとい)二月十六日、石工東白島町上野屋喜兵衛」と刻んであります。この地蔵によりそうようにして、左右にも小さなお地蔵さんが立っています。これらのお地蔵さんの由来には、次のような話があります。

かって、大内越峠の一隅は、刑死者や、行き倒れになった人達を埋葬した所だったそうです。そういった人達の菩提をとむらうために立てられたもので、はじめは峠の埋葬場所にあったものが、いつのころからかこの墓地に移されたのです。

(中山西一丁目)

大堤(おおづつみ)

中山から大内越峠にさしかかる辺りに広がるこの池は、大提という名で呼ばれています。 その昔、灌漑用水として村人達の手で掘られ、つい最近まで子供達の水遊びの場としてもかっこうの所でしたが、現在では用水としての役目もなくなり、葦やほてい葵が密生しています。将来は姿を消すのではないかという話も出ています。

(中山西一丁目)

大内越峠

中山から尾長に通じるこの峠道は、大内越峠と呼ばれています。400年前に、山口(長州)の大内氏と府中の白井氏が戦った時、大内氏が軍勢を率いて越えたことから、こう呼ばれるようになったと伝わっています。

現在より10メートル近く高い細い山道の峠でしたが、明治の終りから大正の初めに、地元の福本多三郎という人が、私財を投じて堀り下げ道巾も拡大しました。

中山川付近

小川のせせらぎでからだを洗い、髪を洗えば美しい娘になるという伝説のある川は、この川のことだったのでしょうか。しばらく前までは水を満々とたたえ、中山の中心を流れていた一級河川中山川の最近の姿です。

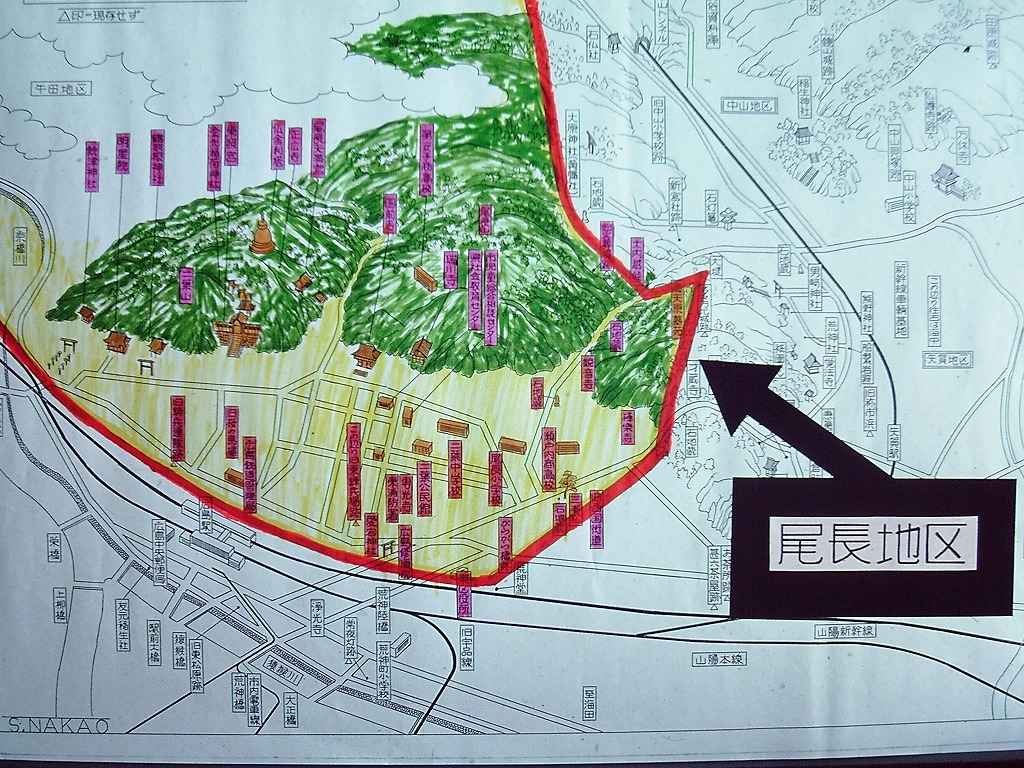

尾長地区

わがふる里尾長山の名は、その尾根が長く東西に広がり、東を栗山や矢賀山に連なり、西は明星院に延びていることからこう呼ばれるようになりました。また別の伝説によると、昔尾長山のふもとが海であった時代、尾の長い大蛇が住んでいて嵐の夜沖を通る舟が難波した時、その長い尾で救ったというおとぎ話のような由来も残っています。

尾長山、明星院山の麓は瀬戸の波に洗われ渚が続いていましたが、その後明星院の麓に太田川から分流して矢賀方面に流れる川が出来、その流域に尾長一帯の土地が造成され太田川と共に発展した歴史のある町で、神社やお寺その他多くの遺蹟や伝説が残っています。

観音寺

皆さん観音寺が何処にあるのかご存知ですか? 大内越のバス通りに面した小さな急な階段を登った所にあります。

今から700年前の鎌倉時代に、青竜山という行者がここで修行して庵をつくったのが観音寺の始まりといわれています。病に悩む人達が救われるとの事でお参りする信者も多かったそうです。

(山根町)

極楽寺

才蔵峠の麓近くの極楽寺は、広島城が築城されるよりも、もっと前にできたお寺です。伝わるところでは、いろいろ困難な時期もあったようですが、 今は、立派な近代建築のお寺に建ち代わりました。

極楽寺の近く家並みの奥まったところに、地元の人達から「ちょんらんさん」と呼ばれる古い泉が残っています。江戸時代に掘られた泉らしいと伝えられますが、現在も清澄な水をたたえ、当時の生活がしのばれます。このような泉は旧市内ではほとんど見られなくなりました。

(尾長町)

旧西国街道

才蔵峠をくだり愛宕の踏切りまで一直線に続く賑やかな通り、これが昔の西国街道です。この道は、多くの旅人や西国の諸大名の参勤交代が通りました。

矢賀から尾長、猿猴橋、京橋、元安橋、本川橋、天満橋、己斐橋を通って、 草津、井口方面へと通じ、九州に向う主要道路でした。街道筋に残る昔を伝える場所を二、三紹介しましょう。

三本松

道端に立つこの松は、昔、豊臣秀吉が九州(名護屋)からの帰途、広島城に立ち寄った時、自ら手植えした松という伝説があります。

この付近は、松が沢山生えていて歴代の城主の鷹狩場に使用されました。 数ある松の中で、あたかも夫婦が愛し子を抱えているような姿に、誰れいうとなく「三本松」と呼ぶようになりました。

(尾長町)

がらがら橋

土地の人には「がらがら橋」というなつかしい名称が残っています。この橋は、毛利氏時代にがら竹を束にして作った竹橋だったので、がらがら橋と呼ばれるようになりました。橋の下の流れは、昔、二葉の里から矢賀村に流れていた古川の跡です。理在はコンクリート橋に変わり、見た目には橋とはわからなくなっています。

橋のたもとの八百屋さんに、当時の欄干の一部の石が保存されています。

これが当時の唯一の“なごり”といえるでしょう。

(尾長町)

愛宕神社

西国街道は、現在、新幹線北側の広い道路と斜に交差しますが、この辺りに愛宕神社が建っています。この神社は、1711年創建されました。社殿の傍らに、六体の地蔵があり、これが愛宕地蔵で子安地蔵ともいわれています。春四日、秋十日の休日に行われるお祭りには参詣者も多く、昔から子供達を守るお地蔵さんとして信仰があります。

(愛宕町)

瑞川寺

二葉の山麓を東から眺めてゆきましょう。この辺りは、歴史の散歩道として整備され、訪れる人も多くなりました。

最初に紹介するのは「端泉寺」です。このお寺は、広島第一女子商業高校の下あたりにあり、昭和55年頃に建て替えられ外観は新しくなりましたが、広島城築城当時にもこのお寺の名前が登場し歴史を刻んでいます。また、ここには赤穂義士で有名な大石内蔵之助父子の墓も残っています。

(山根町)

国前寺

今から640年の昔、日蓮宗の高僧で日像(にちぞう)という人が厳島に渡る途中、強風にあい岸辺の庵に避難をし、座主の晩忍法師と交わした法談が縁となって、その庵を暁忍寺と改めました。これが寺のはじまりです。

その後、300年程経った江戸時代に、二代広島藩主夫人の自昌院が、このお寺の大改修を行い、寺の名を国前寺と改めました。本堂は広島では珍しい寄棟錣(しころ)造りの独特な外観で、用材は、自昌院の故郷、加賀木材を使ったといわれています。

原爆により被害は受けましたが、本堂、庫裡(くり)、仁王門が現存し由緒と歴史を伝えています。

この写経は、国前寺ゆかりの女性、自昌院が250巻以上書かれたといわれる写経の中でも独特な一巻です。巾6センチの巻物に、法華経が細かい字で書かれており、貴重な文化財として保存されています。

(山根町)

尾長天満宮

国前寺を出て、牛田に通じる坂道を行くと天満宮のやしろが見えます。

天満宮は、皆様ご存知のように、昔から学問、書道の神様として敬まれている菅原道真を祭っています。言い伝えによると菅原道真が九州太宰府に下る途中、当時はまだ海辺であった尾長山の麓に船を寄せ、山に登って休息したといいます。道真の死後、その場所に小さなお宮が建てられ、山を菅大臣山と呼ぶようになりました。尾長天満宮として呼ばれるようになったのは明治以後で、大正15年の豪雨で社殿が壊されたためその数年後に現在の社殿が建てられました。原爆では建物に破損がありましたが、幸いにも焼失は免れ現在に至っています。

境内には道真が飲んだと伝えられる「天神清水」が今でも沸きでています。

(山根町)

切り通し道

牛田と尾長を結ぶこの道に沿って、今では家々が山を囲んでいる状態です。その頂上付近に、先程の天満宮が建っていたと伝えられる天満宮跡が残っています。

(山根町)

広島東照宮

参道より見上げる広島東照宮は、二葉山の緑を背にして美しく荘厳な姿です。また、51段の急な階段を登り唐門より見下ろす広島の市街地の眺めも、一見の価値があります。

東照宮は徳川家康を祭り、日光にある有名な東照宮の他にも、全国に数十社あるそうです。広島の東照宮は、家康の三女振姫を母とする広島藩主、浅野光晟によって二葉山麓に建立されました。原爆によって本殿、拝殿等は焼失しましたが、唐門、翼廊、手水舎などは焼失を免がれ、江戸時代初期の建築様式を伝える貴重な建造物として、広島市重要文化財に指定されています。

江戸時代には、桜の馬場と呼ばれた参道が東照宮に向って通じていましたが、現在は道路として残っています。

社の後に元禄年間に創建された金光稲荷が鎮座しています。山頂の近くに奥社がありそこに向う参道は市民の散歩道ともなっています。

(二葉の里二丁目)

旧東練兵場

広島駅の北側一帯には、もと東練兵場があり市の中心部にあった西練兵場よりもはるかに広いものでした。現在の鉄道病院、二葉中学校なども、東練兵場の跡地です。

原爆当時は、犠牲者の遺体を、この練兵場でも火葬にふしました。現在はご覧の様に公共施設、事業所などのビルが立ち並び、都市の機能を受持つ新しい市街地に変貌を遂げました。40年前の風景はもう歴史の彼方になっています。

(光町)

鶴羽根神社

今から800年程前に、「椎の木八幡宮」として創建されたそうですが、150年前に、火事で焼けてしまい、再建されてからは、名称も現在の鶴羽根神社呼ばれるようになりました。

境内は、菖蒲、桜などが咲き、秋は、白萩が美しく、庭の池や橋は趣きがあって有名です。

現在は、結婚式場にもなっていることは、皆さんも、御存知でしょう。

(二葉の里二丁目)

明星院

現在の二葉山は、その昔、明星院山と呼ばれていました。その名のもととなった明星院は、いつのころの創建かはっきりわかりませんが、今から400年前、毛利輝元が、広島城を築城したころに、すでに、母の位牌所として指定しています。

ここには、赤穂義士の木像が、48体あり、毎年12月第2日曜日に、義士祭があり、かわいい豆義士の姿もみられます。

(二葉の里二丁目)

鐃津神社(にぎつじんじゃ)

地区の西端、牛田との境に、鐃津神社があります。

約150基の石燈籠が立ち並ぶ、参道を通り抜けると、新しく改築されたばかりの本殿に出ます。

神社は、今から、150年前ごろに、十一代目の広島藩主が、藩祖浅野長政を祭神として、現在地に建てられました。

本殿の前には、長政が、肥前名護屋から、持ち帰った手水石があり、当時の歴史を、伝えています。

慶長大判を入れたお神酒を飲む初午祭は、市民に親しまれています。

(二葉の里二丁目)

仏舎利塔

終戦後、二葉地区に入植した開拓団の人達と、日本山妙法寺の分徒の協力もあって、昭和41年に完成した。お釈道さんの骨を奉納してある仏舎利塔です。

この塔のある山は、140メートルの山ですが、ここには、戦時中の陣地跡や砲台跡が残っています。

1000年程前に、菅原道真が、この山からながめた景色は、びょうびょうたる瀬戸の海原でしたが、今は見渡すかぎり家々の立ち並ぶ都市広島の姿です。

尾長地区一帯は、最近道路も整備され、多くの史跡、遺跡の残る地区として注目されています。このスライドをご覧になった皆様も是非一度訪ねてみませんか。

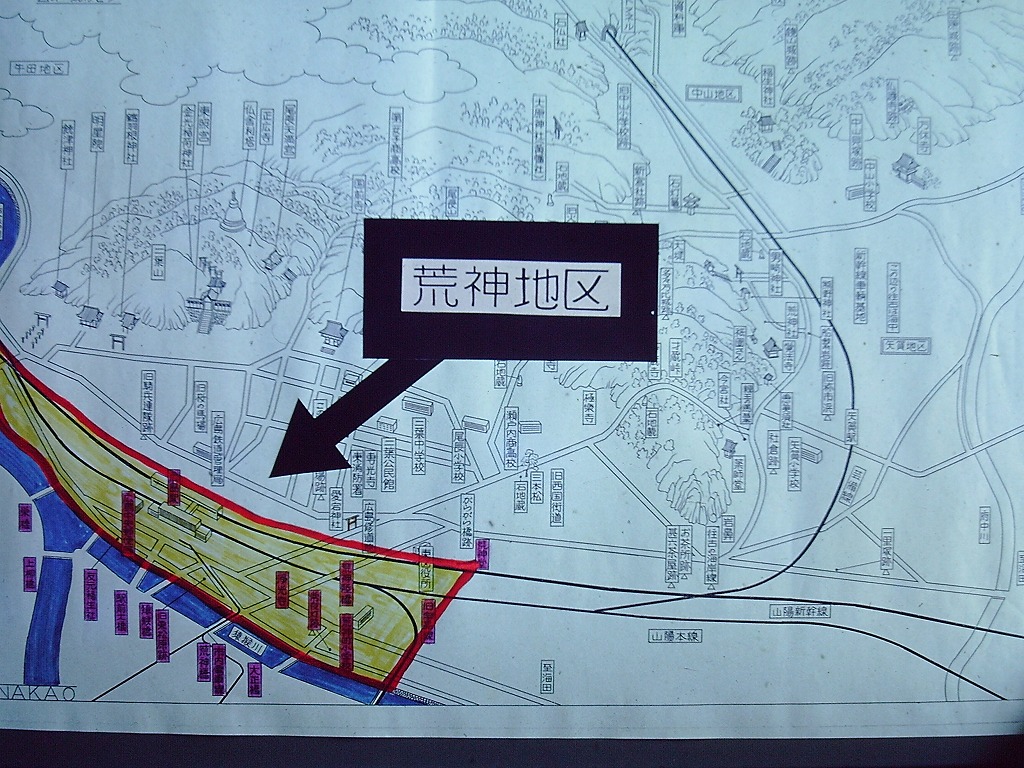

荒神地区

広島駅の南口に立ち、駅前大橋と向い合うと左手に広がるのが荒神地区です。国鉄の線路と猿猴川にはさまれ、今では一日一回しか使用されていない宇品線に至るまでの地域です。

荒神地区は中国地方のキー・ステーションである広島駅に接するという立地条件を生かし、古くから商業と交通の要所として重要な役目を担ってきましたが、多くの都市にも起きたドーナツ化現象が見られるようになり、住居を他に移し店舗や事務所だけを残す傾向が増えてきました。このことは荒神町小学校の児童数が近年減少を続け現在300人未満であることによってもわかります。

広島駅

広島駅の歴史は、明治36年6月10日山陽鉄道が広島―神戸間に開通した年にはじまります。はじめは広島停車場と呼んでいましたが、明治30年には国有鉄道となり、昭和5年に山陽線全線複線化が完成。昭和11年の一日の平均乗降客は、16,397人。現在はおよそ一日12万人が乗り降りし、全国では8番目の利用者数だそうです。

原爆で駅舎は損傷を受けましたが、間もなく復旧再開しました。終戦後の駅前はいわゆる闇市が出現し、今では想像も出来ない風景でした。

昭和42年に駅ビルが竣工し、広島民衆駅として開業しました。

昭和50年3月には新幹線が岡山-博多間に開通し、これに伴い広島新幹線駅が開業し現在に至っています。

(松原町)

松原市場

師走も押しせまり、お正月の準備に追われる頃になると、必ず松原市場のにぎわいがテレビで放映されます。

原爆で焼野原となった広島に、いち早く物資が集まり、それを求める人々が集って自然に活気づいて生まれた市場です。昭和28年5月には、市場としての県の認可もおりました。今でも鮮度がよく品揃いが豊富なこの市場は料理屋さんや食堂関係の人達が、早朝から仕入れに訪れにぎわっています。

いわゆる荒神市場は、昔、武市病院と荒神湯の間の道に沿ってにぎわっていましたが、昭和49年に東部市場に移転しました。

(松原町)

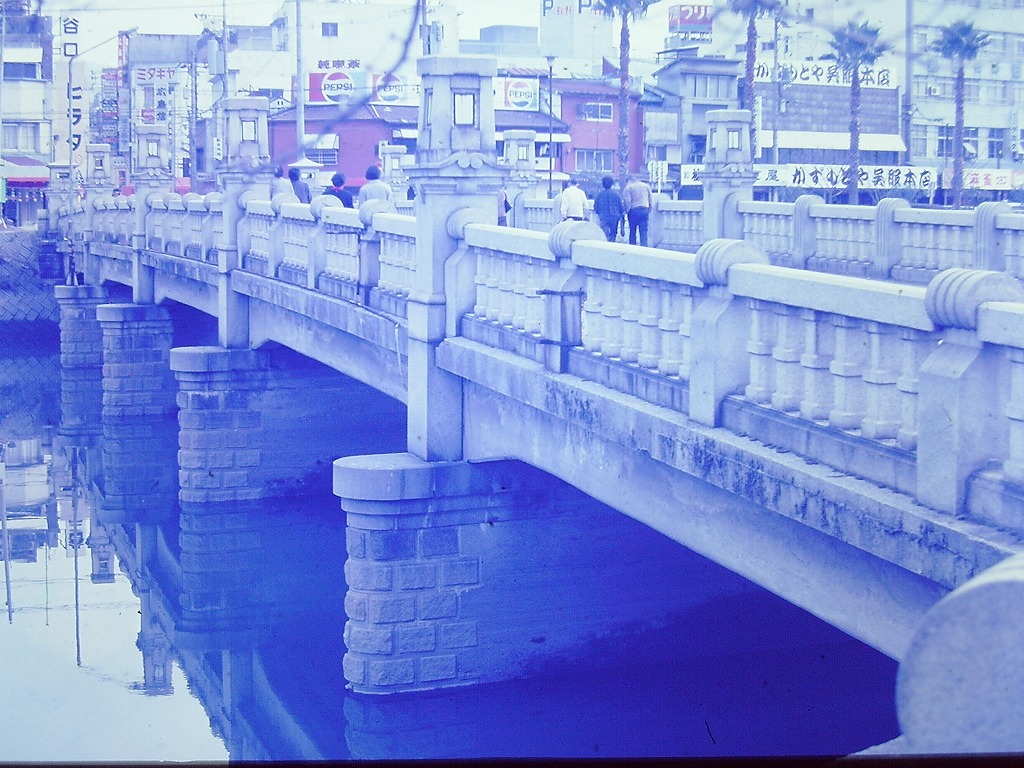

猿猴川と猿猴橋

毛利時代の広島の地図に猿猴橋が描かれているのをみても、広島では最も一古い橋の一つであることがわかります。江戸時代には、猿猴川の唯一の橋で、 西国街道の通路であり、参勤交代の行列も、この橋を渡って行き来をしました。

猿猴川には、猿猴という猿や河童とはちがう架空の生物が住んでいて、夜遅くまで泳いでいると、おどろかしたり、わるさをするという伝説があります。

大正13年に木橋から鉄筋コンクリートの橋にかけ替えられ、欄干には伝説にちなんで銅製の猿猴を彫った飾りがありましたが、戦争中に供出して、なくなりました。

猿猴川は交通路としても昔は重要で、内陸部や島しょ部から物資が水路で運ばれ、川沿いに陸上げされて活気がありました。

又提沿いには「いろはの松」といって48本の大きな松が松原をなしていたそうです。松原町という町名もここから来たのでしょう。

昭和20年代の後半頃までは夏になると子供達はこの川で泳ぎ、早春には白魚漁もあったことなど皆さんは想像出来ますか。

板屋の稲生さん

現在の駅前ダイエイの裏の河端に、慰霊碑と並んで大友稲生(おおともいなり)、友元稲生(とももといなり)をお祭りした小さな稲生社(いなりしゃ)があります。

言い伝えによるとこの稲生社は東照宮造宮の時、当時の切り込み現場であった板屋地区の安全を願って友元稲生を迎えたことにはじまります。

それ以来板屋地区の守り神として住民の信仰を集めて来ました。昔は、現在の広島駅の正面近くにあったと言います。

境内には大きな銀杏の木があり、子供達の遊び場でもありました。お祭りもにぎやかだったそうです。

しかし広島駅の拡張や、戦争中の家屋疎開などがあって昭和19年頃、社は取り壊して、なくなりました。

その後、いろいろと不思議なエピソードが起り、結局現在の場所に大友、友元の両稲生さんを一緒に仲良くお祭りすることになりました。

これ以後、駅前に多かった火事がめっきり少なくなったと言われています。

(松原町)

常夜灯と荒神社

今は跡かたもないのですが、西蟹屋四丁目広島県の職員寮の少し大正橋よりのところに原爆の日まで、自然石でつくった大きな常夜灯がありました。

明治35年生まれのご老人が子供の頃、住居が常夜灯の前だった関係で、毎夕専用の梯子を立てかけ、ガラスビンに蝋と芯の入ったローソクに火をつけ、 夜明けに火を消すのが役目だったそうです。遊びたい盛りでつらかったと思いだしておられます。

常夜灯というのは、今の街灯にあたり、夜道を歩く人々にとって大切な道標でした。

この常夜灯の位置は、荒神社の参道の入口にあったそうですが、鉄道が出来たことで参道は切断され、今は参道すら途中でわからなくなっています。

荒神社は、現在東区役所の東南すぐの新幹線沿いに、安養院荒神堂という立派なお社があります。4月15日に大祭があり、山伏の火渡りの荒行などがあり、幟も沢山立ってにぎやかです。

常夜灯(西蟹屋四丁目)

荒神社(曙二丁目)

宮地獄神社広島教会

宮地獄神社は、比較的新しい神社です。御祭日は、1月1日の歳旦祭(さいたんさい)、2月3日の節分祭です。 この他各町内の亥の子祭りや地鎮祭などに、気軽に出張してくださるので、私達町民にはなじみ深い神社になっています。 九州からのご分神で、開運の神様の神功皇后(じんぐうこうご)も祭られています。

(西蟹屋三丁目)

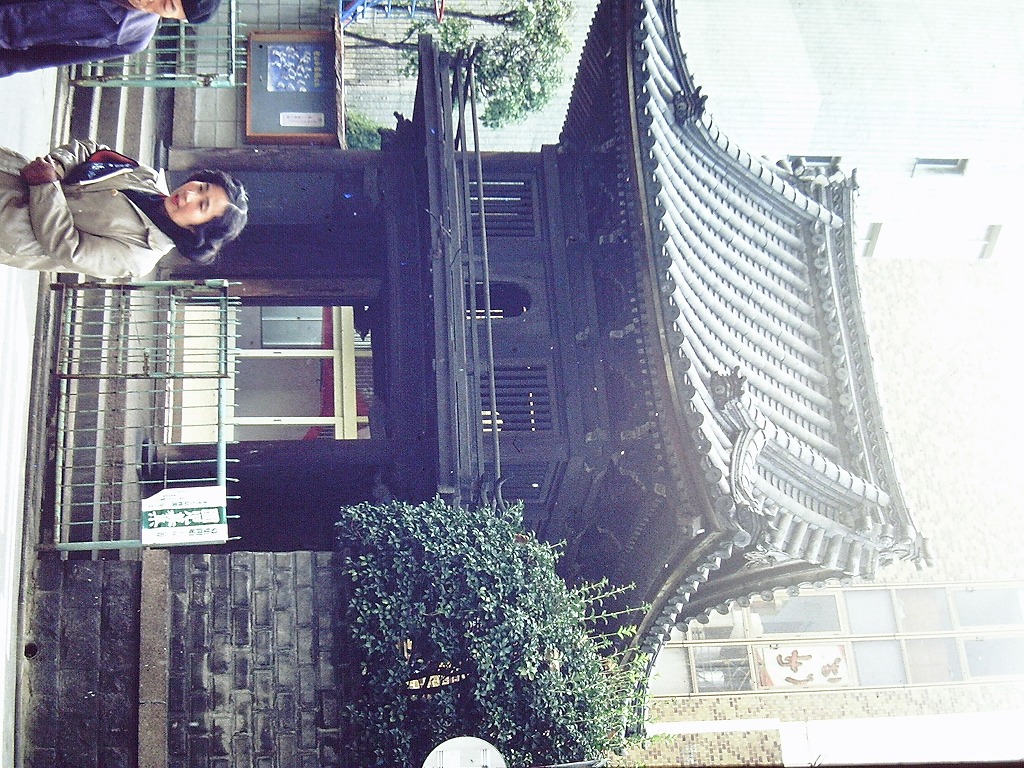

浄光寺山門

ビルや倉庫の建ち並ぶ街並の中に、突然古く苔むした山門だけが周囲とは次元を異にして建っています。これが浄光寺の山門です。

このお寺は、松源(しょうげん)山浄光寺といい、この山門は、300年ほど前に建立されたと伝えられていますが、くわしいことは何もわかっていません。

原爆投下の際も被害はなく、この山門の中に4世帯もの人々が寝起きをしていたそうです。国の文化財にも匹通する建造物であるともきいています。

昔、荒神町小学校が、このお寺を借りていたという話もききますが、はっきりはわかりません。

(荒神町)

荒神地区は、その恵まれた立地条件のため、古くから開けた地域です。 今、駅前再開発が広島市を中心として進められようとしていますが、住民の意向など様々な解決されない問題が多いようです。 他の大都市から帰って、広島駅に降りた時に感じる雑然さは多くの市民に共通のもので、一刻もはやく、広島駅周辺が美しく、他の都市にも自慢できるものになることを願っている人々も多くいます。 すでに地下道の工事も進み、少しずつ駅前も変わってゆくでしょう。

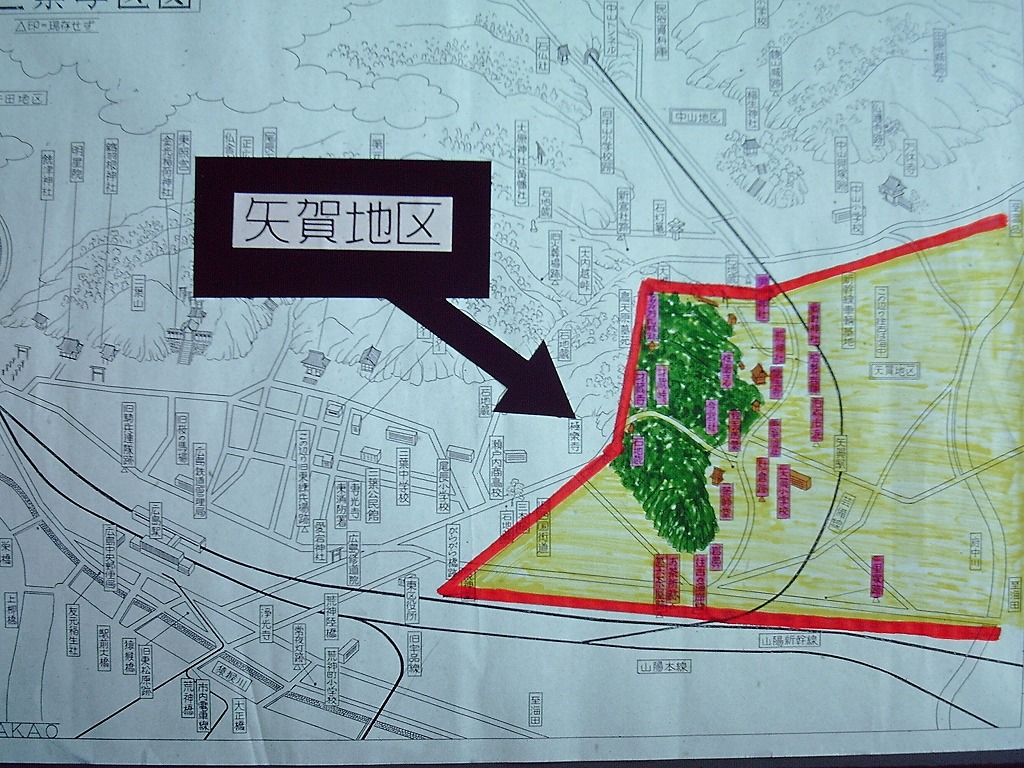

矢賀地区

岩鼻から連らなる矢賀山は、春の新緑や、山桜、秋の紅葉、と四季を通じて、矢賀町民の目を楽しませてくれます。祖先から伝わる田畑も今では宅地に様変りしていますが、まだ季節の移り変りを確実に教えてくれます。人口の移動も、他の町に比較しますと少なく、落ち着

いた生活ができます。

このような環境の中で、史跡も大切に保存され受け継がれています。

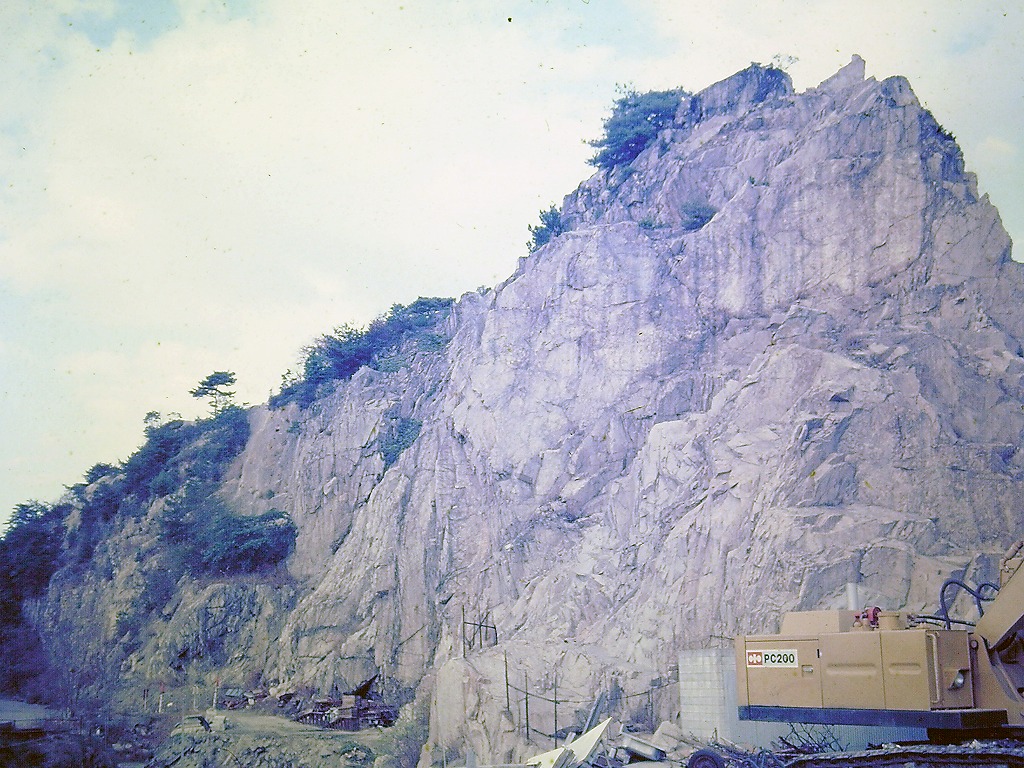

岩鼻

矢賀山の突端、岩鼻は、「芸藩通志」に名所の一つとして描かれています。

岩鼻とは岩の突き出た端(はな)の意味で、昔は岬で波に洗われ岩が露出し、松が生い茂っていて、奇観を呈していたと思われます。

今は次々と岩が切り出され、山の形が少しずつ変わり、遠い昔の面影はなくなりつつありますが、まだ当時の影観がいくらか残っています。

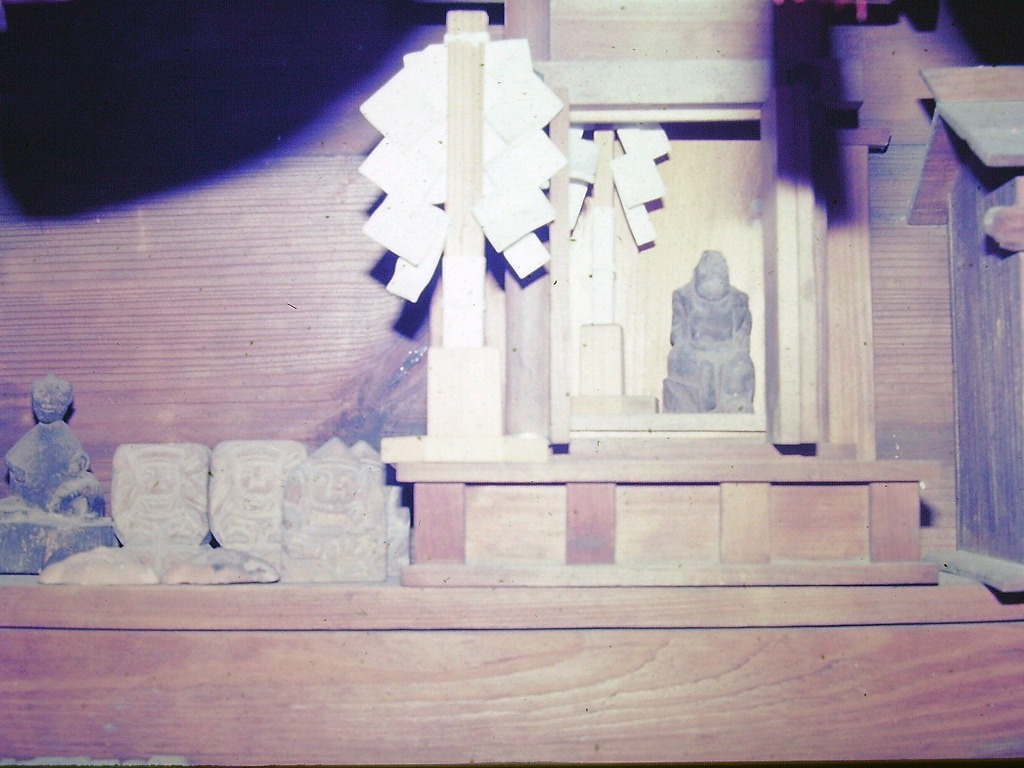

薬師堂

岩鼻を廻り、古い家並みが続く旧道を、100メートルばかり歩いたところに国司さんの家があります。 祖先が邸内に石風呂を築造し、今も木造の薬師如来像を祭ってあります。当時から石風呂薬師と呼んでいました。 創建当時、この辺りは白波寄せる海辺でした。社の前には、信者が寄進したと思われる石灯籠が立っています。

(矢賀一丁目)

今宮社

一丁目と二丁目の境にある山手今宮社、このお宮は、現在地の北、岩見にあったとも伝わっています。 男崎神社のおたび所で、土地の人は、俗に「岩見やさん」或いは、「ようめいさん」とも呼んでいます。

(矢賀一丁目)

才蔵峠

今宮社の傍に三叉路があります。そこの電住の前に才蔵峠と彫んだ石柱の道標がひっそりと立っています。今では文字も消えかかっていて、人目にもつきにくい状態です。現在は二葉中学へ通う生徒達が朝夕重いカバンをさげて通っています。

「芸藩通志」には、可児才蔵の墓があるので、才蔵だおと呼ぶとしるされていますが、人々は、矢賀峠(だお)とも呼んでいます。ここは岩鼻を通る道が整備される以前の西国街道であって、才蔵の墓が建つまでは、単に坂と呼んでいました。

この峠を越した山の中腹に、みそ地蔵の名で広く知られている才蔵寺が建っています。

(矢賀二丁目・東山町)

馬の墓

これは馬の墓と伝えられる石碑です。二丁目に入って、久保さんというお宅の裏手山裾に立つ大きな自然石に納骨と刻んであるだけですが、旧西国有道を通行中の某親王の愛馬が倒れたので葬ったと伝えられています。

(矢賀二丁目)

恵美須神社

市浜の守護神として、古くから尊崇されている恵美須神社です。海上の安全と漁業の豊漁の守護神で、『市の胡社”として今でも11月に祭りが行われています。

神社は昔、現在の場所から少し離れたところにあったのですが、道路拡張の折に有志の尽力によって現在地に移されました。

(矢賀二丁目)

覚法寺

この寺はもとは真言宗でしたが、慶長年間に浄土真宗に改宗し、今日に至っています。矢賀村の時代は村民総てがこの寺の門徒でした。昭和58年に本堂、山門の改築が完成しました。

ご本尊の阿弥陀如来は最近文化財としても見直されています。

(矢賀二丁目)

お祇園さん

覚法寺裏の山道の傍にある通称お祇園さんは、トタンぶきの小屋の中に安置された大きな自然石がご神体です。 由来や創建時期は、はっきりしませんが、京都の八坂神社の流れであろうともいわれています。 荒神社と同様、男崎神社に合祀されたものと思われますが、合祀された後、このご神体であった石を粗末にした崇(たたり)があり、再び祭ったといわれています。

(矢賀二丁目)

船繋石

昔、矢賀は山地だけで現在の平地は一面の海でした。 正応2年の古文書に、矢賀に港があったと記されています。 この頃のものか、町の十字路に船繋石が残っていました。大正の初め頃から交通に支障があるので取り除き、近くの個人の家の庭に移され現存しています。

(矢賀二丁目)

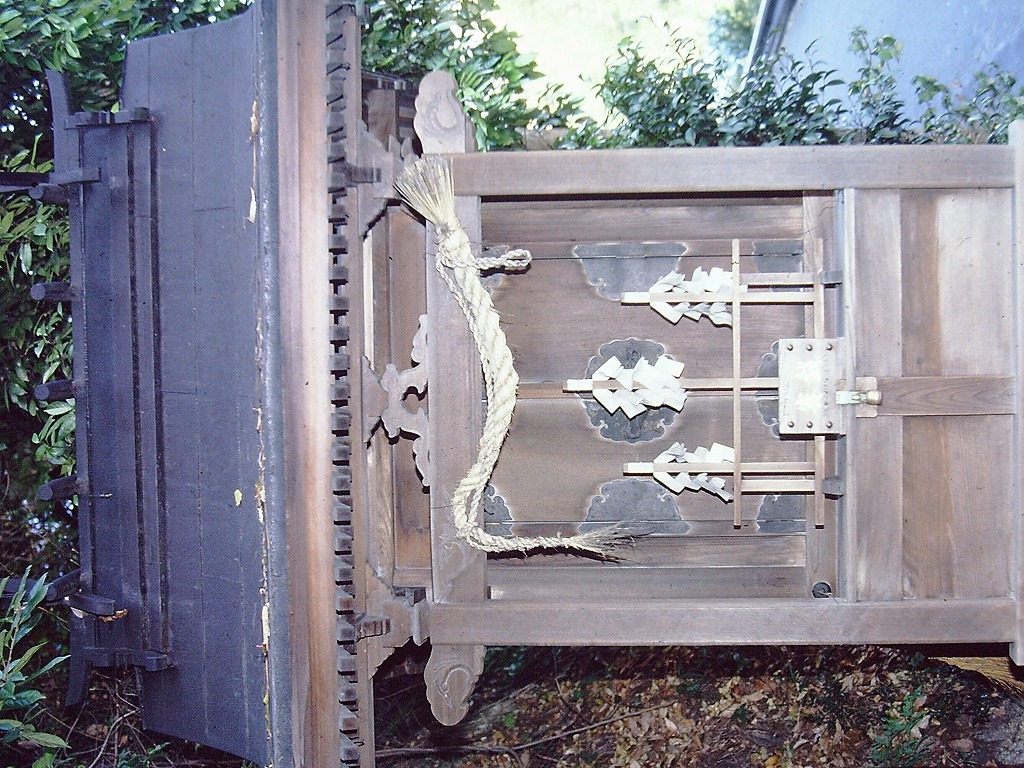

荒神社

三丁目の旧道に添って北に向うと、三叉路になりそこに荒神社があります。

社は元、浜中さんの家の北隣りにあり、ここの小字を庄田といったので、 庄田荒神社と称していました。明治の末期に、政府の神社併合の政策により、男崎神社に合祀されましたがこれを惜しみ、現在は個人の家の庭に移され、個人的に祭る形になっています。

(矢賀三丁目)

熊野神社

旧道を更に北に向うと、熊野神社があります。元は現在地の裏山に鎮座していたのですが、寛文年間に現在地に社殿を建立し移りました。 俗に、「おんばんさん」と呼ばれ、今でも皆さんに親しまれています。 この社殿の前には、 自然石でできた常夜灯が立っていますが、これと同型の常夜灯は、男崎神社の参道にも立っています。 旧市内ではこの型の灯籠が残っているのは僅かになりました。

(矢賀三丁目)

男崎神社

熊野神社から50メートルほど歩くと、男崎神社の鳥居が立っています。

旧社格は村社で矢賀一円の産土(うぶすな)神となっています。由来は、京都府男山八幡を勧請したと伝わっていますが、その時期は判っていません。

現在の祭礼は、毎年10月の第3日曜日で、子供達のおみこしが繰り出し大変賑やかです。

(矢賀三丁目)