1.炸裂の影響(8月6日の状況)

|

|

快晴のおだやかな朝のしじま、各家庭、職場では、これからそれぞれ仕事にとリかかろうとする時間帯であった。一瞬、「ピカッ」と光った。おやっと感じたとき、「ダーン」と何か大爆発音と、振動があり、なま暖い不気味な風圧が「ドッ」と吹き寄せて来た。

屋内にいるものでも、家がぐらつき、今にも倒れるのではないかという感じを抱き、一瞬伏せ、熱気を感じたという。 閃光後、しばらくして南方を見ると、太田川下流阿武山の上空に、白味がかった異様な「キノコ型入道雲」が、「モクモク」と上がっているのが見られた。キノコ雲は、ダイダイ色、赤色、黒色を帯びた雲に変ってだんだんに上昇していった。

それを見た町民は、異口同音に「これは、広島に何か大事が、起きたのだ」とか、「ガスタンクが、爆発をしたのであろう」と不確かなことを言い合ったという。

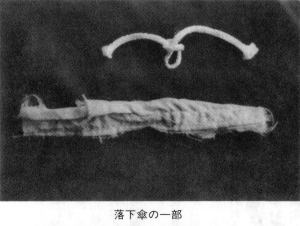

数分後(午前8時半ごろ)、可部上空を敵の大型飛行機が通過、まもなく、3つの大きな落下傘が、まるで白いクラゲが泳ぐように落ちた。落下傘は、その下に長い物体を吊っていた。ちょうど入間の胴体ぐらいの太さであった。

警防団員に、出動命令が出され、緊急避難のサイレンが鳴り、時限爆弾だから、200m以上逃げるように命令が出た。

亀山国民学校の300人の児童は学校の裏山に、住民は、おもいおもいに走って避難をしたという。

3個の落下傘は、旧亀山村大毛寺福王寺山ろくの山中に1個、、同、福王寺山ろくで上大毛寺山林中に1個、別の1個は、 大毛寺の報恩寺裏の田の中に、それぞれ落下していた。

安佐部隊(安佐郡三入、大林、亀山、各村100人でもって編成された防衛隊)及び村役場の吏員が出動し、 大毛寺の山林中、田の中に落下した落下傘についている円筒の警備、監 視にあたった。2、3日後に東京より陸海軍技術将校が来村し、その命令で馬車に乗せ、可部の地方事務所へ運び、これを第2総軍司令部が持ち帰った。 視にあたった。2、3日後に東京より陸海軍技術将校が来村し、その命令で馬車に乗せ、可部の地方事務所へ運び、これを第2総軍司令部が持ち帰った。

後日、その筋からの公式発表により、落下傘付き無電装置であることが判明した。この無電装置は、アメリカ空軍が、原子爆弾の投下にあたり、爆発の状況を無線で、自動的に基地に通報する仕組みになっていた。

朝の快晴はどこへやら、昼からは、どんより曇って今にも雨が降り出しそうな空模様となり、同時に住民の心の中に、「広島では、何が起ったのだろうか」という不安と混迷の空気がただよったという。

ちなみに、広島に投下された爆弾が、「原子爆弾」であるということは、一般市民には8月15日の終戦を迎えるまでは、知らされないでいたが、何時、だれが言うともなく、住民自らの体験から、「ピカ・ドン」と呼んだ。「ピカッ」と光って、「ドン」と爆発音が聞えたからである。この「ピカドン」ということばは、たちまち流布されて世界語となった。

なお、この日、可部地区から広島市の建物疎開作業には出動していなかった。

当時、大人は松根掘リなどの仕事に駆り出された。小・中学生もそれぞれ夏休みを返上し、遅れた学業を補うため、学校に出たり、訓練や、勤労奉仕など、仕事は多様であった。文字どおり国民皆兵総決起体制であった関係で、広島市で、動員学徒として作業に出ていた人たちの安否をたずねて、その日の午後より広島市に出る列が続いた。 |

| 2.避難者の状況 |

|

8月6日以降、可部町内の公共施設(特に、学校、寺院など)は、被災者の収容所となった。

最初に、6日午前10時ごろ、可部国民学校南校舎へ火傷した軍人が、トラックで到着し、全身黒く汚れ、火傷で火ぶくれとなり、たくさん血を流した裸同然の一般避難者が、市内から可部街道を伝って、異様な人間の行列がつづいた。

衣服はボロぎれのように裂けて焦げ、頭髪は乱れ、裸足のままの姿で、何かにとリつかれたように、歩くだけが目的のように北へ北ヘと行く、男とも女とも判別しがたい無残な形相であったが、中には顔面、背、手など露出部に直接閃光を受けたと思われる部分は、いちように火傷し、何かの陰になっていたと思われる部分は火傷していなかった。

ひどい負傷で、腕がぶらさがっている人も歩いて来た。避難者は、みんな呆然自失のありさまで、力なく歩いて来た。そのような人が午前11時ごろから旧国道に列をなした。

午後1時ごろ、重傷の兵隊がトラック(軍が徴用で集めていた民間会社のトラック)で運ばれ、続いて一般の住民がぞくぞくとトラックや荷馬車で、学校やお寺に運ばれて来はじめた。

避難者は、9日の昼過ぎごろまで続いたが、これらは次のように収容された。(下記の表) |

|

| 収容場所 |

所在地 |

開設月日 |

収容者数 |

閉鎖年月 |

| 大林国民学校 |

大 林 村 |

8月6日 |

150 |

昭和20年12月初旬 |

| 三入国民学校 |

三 入 村 |

〃 |

230 |

〃 |

| 亀山国民学校 |

亀 山 村 |

〃 |

150 |

〃 10月下旬 |

| 亀 山 農 協 |

〃 |

〃 |

20 |

〃 |

| 超 円 寺 |

可 部 町 |

〃 |

100 |

〃 9月下旬 |

| 勝 円 寺 |

〃 |

〃 |

128 |

〃 11月初旬 |

| 願 船 寺 |

〃 |

〃 |

80 |

〃 |

| 可部国民学校 |

〃 |

〃 |

100 |

〃 |

| 品 窮 寺 |

〃 |

〃 |

108 |

〃 |

| (広島原爆戦災史より) |

|

| 3.火傷者の看護 |

| |

可部地区の国民学校は、被爆前に、広島第一陸軍病院の「防空救護計画」の予備病院として計画されていた。したがって、大林、三入、可部、亀山の各国民学校は分院となり、6日以降に各疎開分院に収容された軍人、及び一般市民火傷者は

5,250余人に達した。

これらの火傷者の看護は、各分院の軍医、及び看護婦の手により応急手当が施されたが、収容者が増えるにしたがって、手が回らないため、地元可部町内で、開業し診療に従事していた、医師、歯科医師、薬剤師が総動員され、救護班を編制し、当番制で各分院、及び収容所(各寺)を回診し、看護に従事した。

それでも看護に手がまわらないため、役場より、警防団、在郷軍人会、国防婦人会に看護活動に従事するよう命令が出され、警防団と在郷軍人会は、火傷者の収容作業に従事する。国防婦人会は、各収容所火傷者の看護、及び炊き出し、衣服の洗濯などに従事した。

特に、看護に必要な医薬品が需要に応じきれないため(第一陸軍病院亀山分院の倉庫に医療品が保管されていたが、限られた数のため、たちまち品切れとなる)赤チンや、ジャガ芋をすりつぶして、火傷面につけたり、キュウリのへたや、つわぶきの葉を火傷面にはるなど、国防婦人会の会員同志が知恵をしぼって、火傷者の要望に応えるべく努力を重ねたという。

大林、三入、亀山各支部にも、それぞれ看護、及び炊事にあたるよう命令が下された。例えば、大林国防婦人会には、村長より「6日午後4時ごろより、午後7時までに握り飯3千個を作れ」という命令が出され、各部隊が数を割り当て、会員の手によって完了したという。

7日ごろから、重傷者のなかから死亡者が出始めた。警防団員と在郷軍人会会員がその処理に当たった。可部は毎日、大林・三入・亀山の団員や会員は、隔日に出動するよう命令が出た。朝は8時半から夕方は5時まで、その任に当たった。

はじめは、それぞれの地区の火葬場で焼いていたが、死亡者が多くなり「根ノ谷川」の川原や、旧女学校のグラウンドで、1日に20体づつの割合で焼いた。

7日から26日まで、死体焼却作業が続けられた。最も多い日には、35体も焼いたという。身元の判明している人は、木箱(料理を入れるソギ箱)に遺骨を納めて遺族に渡し、身元の不明の人の骨は、お寺(おもに勝円寺)に預かってもらい安置した。

不明の人の骨は、その年の11月頃、役場の配慮によリ広島市がこれを引き取った。

死体の

火葬数 |

火葬場所 |

|

死体の

火葬数 |

火葬場所 |

| 20 |

遠ケ滝 姥ケ迫火葬場 |

20 |

中島火葬場 |

| 35 |

根ノ谷川 川原 |

87 |

根ノ谷川 川原 |

| 37 |

原ケ迫火葬場 |

35 |

可部町火葬場 |

| 6 |

〃 |

26 |

根ノ谷川 川原 |

| |

|

32 |

〃 |

| (広島原爆戦災史より) |

| 被爆者数 |

4,285人 |

(被爆者の会の資料 S58・6・29現在) |

| 原爆死没者 |

194人 |

|

| 内 訳 |

|

|

| 一般被爆死没者 |

90人 |

|

| 軍 人 |

2人 |

|

| 軍 属 |

2人 |

(可部支部遺族会の資料による) |

| 看護婦 |

1人 |

|

| 動員学徒 |

79人 |

|

| 国民義勇隊員 |

10人 |

(動員学徒安佐支部の資料による) |

| 女子挺身隊員 |

2人 |

|

|

![]()