| 第1節 古代から中世へ | 第2節 近 世 | 第3節 亀山の発展と太田川 |

| 第4節 交通・運輸 | 第5節 明治から現代へ | 第6節 産 業 |

| 第7節 村方騒動 | 第8節 地域社会の変ぼう | 第9節 年中行事 |

| 第10節 文化財 |

第3節 亀山の発展と太田川

| 1. 太田川の舟 (1)河戸舟 (2)舟 宿 (3)太田川舟筏の衰退 | ||

| 2. .亀山発電所 | 3. 渡し舟 | |

| 1. 太田川の舟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 太田川は中国山地に源を発し、えんえんと流れ来り、亀山地区の南部を安佐町、佐東町を境して流下可部町、中島の南端で根の谷、三篠、等の河川を合わせて、広島湾に注ぐ中国地方第一の河川である。 本流の長さ 110キロ余、流域面積 1,700平方キロ、この広大な地域に先史以来住みついた、多くの人びとに限りない恩恵を与えてきた「母なる大河」である。 天正16年(1588)毛利輝元が、太田川河口デルタの地(現広島市)  に築城の鰍を入れて以来、城下町構成に太田川が果した役割りは大きい。 以来、江戸時代から明治、大正、昭和(初期)期に至る4時代は交通、運輸の面で脚光を浴びた時代であった。 に築城の鰍を入れて以来、城下町構成に太田川が果した役割りは大きい。 以来、江戸時代から明治、大正、昭和(初期)期に至る4時代は交通、運輸の面で脚光を浴びた時代であった。毛利氏が広島を拠点とするまでの太田川の水運は、おおむね可部、四日市までが上限であった。ここにいう可部は、旧可部町を中心にして下は中島村、上は中野村、下四日市村、つまり現在の大毛寺川河口一帯から、中島南端三篠川、根の谷川合流地点を総称した。可部から上流へ向けて通船が伸びていくのは、江戸時代初期の頃からと云われる。 「寛永の頃、広島空鞘町長三郎なる者、坪野村へ川舟を上げ、薪を積み出した。この舟は当村川舟の始めである」と、同村竹内家の日記に記されている。 こうしてみると、可部-河戸が太田川舟の上流根拠地であり、草分け的存在であった、ということができる。 太田川は次第に河床が整備され、奥地へ伸びていくにしたがって、下流地域の舟持ちたちの既得権の主張が強くなり、下流と上流の舟継ぎの接点に定められるようになった。 これが太田川の「継舟制」である。下四日市(河戸)は太田川の継舟の場所として指定せられた。つまり奥地から、積荷して流下した舟は、ここで「可部舟」に積み替えて広島へ輸送された。 太田川舟運については、藩の統制と指導と舟持ちの既得権主張(特に可部舟がこれを主張した)によって「舟株制度」が確立し、定着していたが、明治2年(1869)この舟株制度は廃止され、自由操業に解放された。 この間、藩ではたびたび「舟改め」を行ない、各村々単位に舟数を登録検印を施し、通船区域、積荷の区分、運賃等を定めた。 積荷の上では、優先順位の区分があった。第一を「藩の御用荷」、第二を「商人用の荷」、第三を「自分の荷」という順序であった。 江戸時代に、亀山近郊の村々で保有していた川舟の数は次表の通りである。 この表でみるように、寛文年間から文政年間に至るおよそ 150年間における各村の舟の保有数に、あまり変化が見られない。このことは、藩の強力な統制とタイアップした形で、既存の舟株所有者が新株増加を否定したこと、同時に積荷の総量においても大きな変化がなかった、という物資流通の平均化した社会をここに見ることができる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (1) 河戸舟 下四日市村(河戸)は太田川舟の「継ぎ舟」の地点であったと述べたが、上表に掲げたようにここには常時12、3隻が割り当てられたいた。 元禄4年(1691)の”舟改め”は広島藩領全域にわたり、精密に行われたもので、以後この基準(特に舟数)は特別の事情がない限り改められることはなかった。 この時の下四日市村の積荷の区分等は次の通りである。(原文の一部は現代文にした。加計町史資料から) 1. 艜船12隻、高宮郡下四日市村 この内1隻は藩の御用船として舟床銀を免除 1. 舟床銀1隻に付50目、計550目宛の定め 積荷の区分 1. 高宮郡(下四日市村・上四日市村)(大毛寺村・勝木村)(鈴張村) 1. 山県郡(今吉田村・吉木村・西宗村)(都志見村・戸谷村・西宗村)(長笹村・中原村・高野村) 但(右之外同郡移路原村、米沢村、細見村、大暮村、才乙村、此所に限り年分少々づつ出る) 1.. 沼田郡右所所より米津出し船積之事 1. 高宮郡より仕出す割木船積之事 1. 山県郡より鉄船積之事 1. 高宮郡飯室村、勝木村、鈴張村、山県郡戸谷村、都志見村より出る荒荷船積之事 1 .飯室村毛木村船にて積下す米の分、延宝4年辰年出入仕候節河戸船にて次船に申付候、今より以後も前通り の事。. 1 .沼田郡小河内村の米、同所小浜より同郡久地村船の内広島へ直通積下し申候飯村毛木村之船同所、向後河 戸にて申付候事 1. 沼田郡久地村所米同郡西毛木村所米、同郡宮野村船同郡後山村の米積み下し分、同郡簡瀬村所米の分は広 島へ直通に積下し申候則河戸村にて何の村より米積下し候由断り通り候様右の所々へ申付候事 1. 河戸より広島へ米運賃石に付1升2合4勺づつ前々より取来候得共1勺まし、1升2合5勺に相極め候事 1. 此の度船の改申し付候処、船増欠り望之無旨船持共申出るに付、下四日市村12隻の船株に相極め候間、向 後増欠りの儀申出間敷事 以上 この中に見られるように、奥地からの積荷のことで、延宝4年(1676)に河戸舟と飯室毛木舟が争い、裁定の結果以来河戸でも中継していたのである。このため元禄の船改めの際も「前々通り」ということで直通は認められていない。 久地、西毛木、宮野、筒瀬村の舟で所米を輸送する時、河戸沖では舟から「何何村より米積み出し候」と断りの声をかけ通過した。 (2) 舟 宿 荒下沖の太田川は上下およそ300mにわたるゆるやかな淵を構成しており、舟筏の繋留に適していた。 太田川筋には所々に、舟乗りや筏乗りが投宿したり、登せ舟の際の休けい所にあてる舟宿があった。舟宿はどこにでもあったわけではなく、舟筏の繋留に都合のよい場所で上り下りにちょうどよい時間に当る場所であることが必要であった。 四日市の荒下には、上川、中川という2軒の舟宿があって、主に奥地から流して来た筏乗りが一泊した。奥地の川舟も上りには、ここに投宿するのが例であった。 広島からの登せ舟が、午後の南風(まじ)を利用してここまで帰ると、ちょうど夕方になる。加計、筒賀あたりからの舟も順調に下ると夕方になる、という便利のよい位置であった。 宿といっても普通の旅館のように間仕切りがあって、原則として客専用、というようなものではなく、「合い部屋」であった。舟乗りたちは、それぞれ地域毎に組を設けており、名まえから顔までよく知り合っていたから、別に問題はなかった。 客が多いときはまくらを並べて、いわゆる”雑魚寝”(ざこね)であった。たまに入り切れない時は食事だけすまし、舟中で寝ることもあった。 (3) 太田川舟筏の衰退 このように、太田川の舟筏はこの地方の経済発展の主役として、近世から現代へかけて大きな役割りを果し、貢献したのである。 しかし昭和期に入ると、新しいエネルギー源としての発電開発という新しい水利用の問題が台頭した。これによって在来の水利用の上に成立していた流域社会に大きな影響を輿えたことは当然である。 明治45年太田川本流最初の水力発電所として亀山発電所が完成した。さらに大正14年には間の平発電所、昭和5年に加計発電所、以下昭和37年佐東町八木に建設された太田川発電所まで本、支流合わせて12の発電所が完成し、水利用は新しい方向に大きく変化するに至った。 これは当然太田川の舟筏運行に大きな影響を興えた。一方では貨客運輸に石油を燃料とする自動車が発達し、併せて之を助長するように道路が整備されるに至った。 横川~可部間の軽便鉄道は、昭和5年に電化し、昭和11年には日本国有鉄道に買収され、太田川沿いに奥地へ延びる工事が進められた。今次の戦争によって、安芸飯室まで延長した三江線は、一時工事を中止したものの、奥地へ延びる計画が明確にされていたため、水利用の従来の状態を持続することは出来なくなった。 加えて川水の減少(発電所への取水のためのダムの設置、トンネル通水のため)と、自動車との運賃比較において、川舟の方がコスト高、戦争によって後継者が絶える等、多くの悪条件が積み重なる等の理由によって、昭和12、3年頃から急速に落ち込み、昭和15、6年頃になると完全にその姿を消したのである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2. 亀山発電所 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

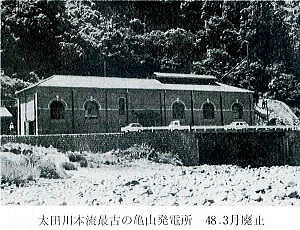

| 大字今井田にある亀山発電所は、明治43年10月、広島電燈株式会社によって計画建設されたもので、同45年6月完成をみ、同年7月8日から運転を開始した。出力

2,100キロワット(後年増幅して2,400キロワット)であった。 広島市内に最初に登場した発電所は明治27年10月、大手町七丁目の火力発電所で出力30キロワットであった。針金を伝って「あかり」がくると思い込み、火をつけようと電球に”たばこ”を押しっけた、というのは笑い話ではなかった。 翌28年60キロワットに増加しているが、これからみると亀山発電所の

2,400キロワットは、比較にならないほど大きいものであった。 これより先明治35年には山県郡加計町の先覚者、河野求馬、猪原  良右衛門らが太田川支流の丁川で水力発電を起している。これはわずかに出力5キロワットであり、一般家庭まで普及するにはほど遠いものであった。しかし、水力発電の扉を開いた意義は大きい。亀山発電所が完成した頃の電灯を用いる家庭の多くは5燭光1灯、家作が大きく、ふところ具合のいい中流以上の家庭でも10燭光1灯で満足していた。ランプ、たいまつ、あんどん、灯油のほの暗く長い生活から転じて明るい電灯の下での生活、つまり”あかり革命”が起きたのである。 良右衛門らが太田川支流の丁川で水力発電を起している。これはわずかに出力5キロワットであり、一般家庭まで普及するにはほど遠いものであった。しかし、水力発電の扉を開いた意義は大きい。亀山発電所が完成した頃の電灯を用いる家庭の多くは5燭光1灯、家作が大きく、ふところ具合のいい中流以上の家庭でも10燭光1灯で満足していた。ランプ、たいまつ、あんどん、灯油のほの暗く長い生活から転じて明るい電灯の下での生活、つまり”あかり革命”が起きたのである。亀山発電所が、太田川本流最初の発電所であることの意義は大きい。太田川の水利用が”電気を生む”原動力となることに期待がかけられ、注目されはじめた最初である。 この発電所の完成によって、この地方の電灯は急速に善及した。 郡部においては加計町の明治35年は例外として、亀山を中心とする可部地方が、最も早く”あかり革命”の恩恵に浴することができたのである。 この発電所は、水源を大字今井田小字荒谷沖の太田川本流をおよそ80度の方向に横断して堰堤を築造し、左端に取水口を設けた。取水口の反対方向に水分航路を設けて舟筏の運行を助けた。 取水口から導入した水は、太田川左岸に設うて延長2,670m(内 308mをトンネルとする)の水路を通し、1,300馬力の水車を回転させ、水車軸に直続して発電機を回転させる。 発電機はウエスチング、ハウス製3基の威力は非常なものであった。これについて「広島電気沿革史」は「亀山発電所竣工し、豊富なる電力を擁するに至れるを以て、従来使用の火力発電は総て運転を停止してこれを予備に充て、全部水力発電に改めたり」と記している。 この発電所開始によって従来5燭光1カ月70銭を60銭に、10燭光同1円を85銭に料金値下げを行った。その上電力はそれまで電灯用に限られていたものが、動力用の供給まで始めたのである。 太田川畔の赤いれんが造りの洋風の建物亀山発電所は、太田川を流れる筏師や、上下する舟のかっこうの目じるしとなり、この地方自慢の建造物の一つとなった。 発電を開始して以来65年間、時に洪水によって浸水の被害を受け、時に干水によって出力の滅少を来すなど、波乱の歴史を通して、電力供給の使命を果した。このように長い間、文化の灯をともし、地域社会の経済発展のエネルギーを供給してきた亀山発電所も、太田川の水不足、老化による能力低下、生産コストの増大、さらに昭和27年水害の痛手を受け、ついに惜しまれながらその歴史の幕を下したのである。 亀山地区に、そして太田川本流の電源開発に先べんをつけた亀山発電所である。その意味からすれば、文化遺産としての価値は高く崇高である。 この発電所開設以来、太田川の舟筏は取水堰提の所で、待ち合わせ、時間を限って水を放流し、流下する等、舟筏運行は必ずしもスムースにはいかなかった。待機する時間によって「待ち時間料」を支払うなど、舟筏の運行上の犠牲も相当なものがあったことは否めない。 複合する諸条件と時の流れによって、自慢の発電所は昭和38年3月31日限り、まったくその活動に終止符をうつた。今後は明治、大正、昭和3代にわたるこの地方の「歴史の証言者(物)」としてその価値を再認識し、長く保存されるべきものであろう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3. 渡し舟 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

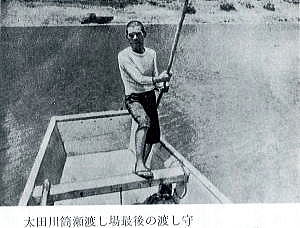

| 増田の渡し 柳瀬部落と太田川をへだてた向い側の筒瀬部落の間の川渡し。筒瀬の「増田」という家で渡し用の舟を持っていて、主に筒瀬の南部の人たちが利用した。往来も少なく、採算も合わず、必要から生じた便宜主義によって出来たものであるが、特定の人には大いに利用された。渡し賃は他の渡し場と同様であったが、あまりゼニカネは云わず、”みんながよけりやあ”ということで重宝がられた。しかし、こちらから声をかけても聞えない時は、大廻りして上手にある筒瀬渡しを利用したので、柳瀬から引返した人もあった。 筒瀬渡し  安佐町筒瀬部落と今井田を結ぶ渡し。現在筒瀬橋が架っている地点より40m下流にあった。筒瀬部落の人たちが可部へ出たり、亀山地区へ農作業に通うことが多かったため「農渡し」の別名をもっていた。 安佐町筒瀬部落と今井田を結ぶ渡し。現在筒瀬橋が架っている地点より40m下流にあった。筒瀬部落の人たちが可部へ出たり、亀山地区へ農作業に通うことが多かったため「農渡し」の別名をもっていた。経営は筒瀬と今井田で共同していたが、筒瀬では非農家、亀山側に土地をもたない者でも年間米2升づつを出した。渡し場から50m程の所から急流になっており、増水の場合の操船には相当の熟練と技術を要した。そのため渡し場附近に突出した岩があり、これを「計り岩」といって、この岩まで水が来ると渡し舟を閉鎖した。 ここで用いた舟は、他の渡し場のものよりも船体が一回り大きく、普通は牛1頭と人2人までであつたが、ここのものは牛2頭をのせることができた、という。 大野渡し 可部町大野と対岸宮野部落を結ぶ渡し。川幅70m水の流れがゆるやかで、操船は容易であった。この渡し場は「八木渡し」に次ぐ交通量をもっていた、というからそれだけ必要性が高かったことを意味する。宮野は、うしろに後山(うしろやま)を控え、安古市を経て藩都広島へ通じ、又大野側は行森を経て飯室、鈴張、山県へ、そして行森から南下すると可部、高田方面へ抜けることができたからである。 この地方の主要旧道幹線にあたり、明治時代に渡し賃1人1回大人1銭。春、秋の福王寺の例祭日には2円から3円の収入があったというから、相当の交通量であったことがわかる。 渡し場の経費は大野と宮野両部落がもち、船頭も両部落がほぼ同数、同一条件で交代でつとめた。普通は朝6時から夜8時まで(四季、天候によって多少異る)運行し、明治末期には大人1銭、自転車2銭、牛3践が定賃であった。 昭和37年、渡し場の上手およそ200mの地点に共栄橋が架ったため、渡し場は廃止された。 明治の末期、大野が36戸、宮野が30戸、わずかに大野が多かつたが、利用者は大野の方が圧倒的に多かった。 中河内渡し 可部町中河内と対岸川平部落を結ぶ渡し。両部落とも背後は高い山が川に沿うて走っている。元、川手小学校の所からおよそ100mの上手にあったが、船着場の構造が悪いため、昭和12年頃、川手小学校のすぐ下に変えた。対岸川平部落は総戸数が17、8戸であった。 中河内部落の人たちは、対岸の権現山を多く所有しており、これが伐採、手入れ、草刈り等のために多く利用し往来した。 渡し場経営の主導権は中河内部落がもっており、長い年代にわたり船頭も多く中河内でもった。 対岸の川平部落の人びとは、川を下れば大野渡し、上に行けは毛木渡しがあり、加えて生活用品も中河内部落では十分手に入らないため、多く利用しなかった。 姫瀬渡し 亀山地区の太田川の最上流の姫瀬と対岸川平とを結ぶ渡し。経営は姫瀬に主導権があったが、常置船頭のいない時代もあった。利用度は中河内渡しと大同小異、耕作や山仕事に利用した。 八木渡し この渡しは、太田川橋の上流およそ500mの地点、左岸は可部町中河原地区、右岸は沼田郡八木村の渡し場(渡し場は地名)雲石街道の重要な渡しで、その歴史は大野の渡しと共に、この地域の川筋では最も古く、渡船開始の年代はつまびらかでない。 石見路、出雲路、庄原住還の合流するのが可部であり、藩都広島と陸路を繋ぐ重要な接点であった。 芸藩通誌によると「中須村二町半、緑井村二十町許、八木村一里五町八幡坂あり、高宮郡へ渡る船渡しあり」と出ており、当時の絵図にもはっきり示されている。 藩政時代の八木渡しは、八木村の管理下にあったもので、渡し場から徴する運上銀文政2年(1819)銀三百一匁であった。 太田川橋が完成してから、八木の渡し場は急速に蓑えた。 しかし八木村のうち細野・渡し場・鳴の三部落の人びとは、可部町に相当の耕作地を所有しており、耕作のための往来、さらに日常生活用物資の購入も可部町に依存することが多く、この渡し場を中にして、密接な関係をもっていた。下流に太田川橋があるとはいえ南下してこれを迂回することは不便であった。戦後も長く続いたが、昭和38年船頭の補充がつかず、渡し舟は姿を消した。 かって渡し舟があった地点には、代って小さな木橋が登場した。 対岸は八木小学校の管轄内であったが、ここの児童は、八木小学校へ通うよりも、川を渡って可部小へ行く方が便利、ということで特別の負担金を出して、この渡しを利用して可部小へ通学した時代もあった。自家用の小舟を持っている者もいて、これらは朝夕の2回、まとめて渡した、という。 今日でいう越境入学であるが、負担金を出しているところをみると、”もぐり入学”ではなく、便宜主義による公然のものであったことがうかがわれる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 資 料 名 | 明治7年創立 そして百年 開学百周年記念誌 かめやま |

| 発 行 者 | 小学校開学百周年記念事業実行委員会 |

| 発行年月 | 昭和52年3月 |