| 第1節 古代から中世へ | 第2節 近 世 | 第3節 亀山の発展と太田川 |

| 第4節 交通・運輸 | 第5節 明治から現代へ | 第6節 産 業 |

| 第7節 村方騒動 | 第8節 地域社会の変ぼう | 第9節 年中行事 |

| 第10節 文化財 |

第8節 地域社会の変ぼう

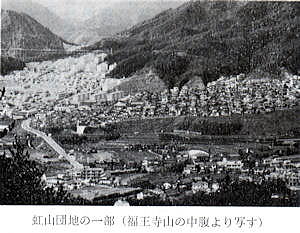

| 1960年代は、わが国経済が高度の成長を遂げた時代である。 可部町(旧)も又、中枢管理都市として発展する広島市(合併前)の強い影響を受け、かって経験したことのない変化を遂げた。 この変容は、従来の農林業主体の第一次産業が激減し、代って第二次、第三次産業が増大した。産業構造は多様化し、急速に機械化が進んだ。 これを農業に例をとってみよう。戦後世の中が平静を取りもどすようになると、農業所得の増収をはかると同時に、農家の生活向上を期待する機運が盛り上った。 研究指導機関の充実、新しい農器具の開発、効果の著しい肥料の登場、即効性のある病虫害予防薬の普及等は、生産向上に好影響を与えた。 一方都市を中心とする近代諸産業の発展は、周辺地域における男女青壮年層を多く吸収するようになり、農村の働き手の多くは都会へ流れ出た。 やがて都市部のみにあった諸企業は、交通機関の発達と併行して都市周辺の地価の比較的安い所を求めて移転し、或いは新設するようになった。 こうした背景には、公害問題を中心に、よりよい環境を求める地域住民の意識の変化が、強く表面に打ち出されたことも原因している。 昭和46年1月、新都市計画法に基く都市計画区域が設定され、さらに同年3月、同上の区域内に市街化区域、市街化調整区域がそれぞれ線引きの上、指定になった。 こうして市街化区域に指定された地域は、市街化を積極的に進めることとなり、これが引き金となって農地の宅地化が進み、地価の高騰は文字通り、うなぎ上りであった。 可部町内の市街化区域として決定された区域は972ha、この内亀山地区のものは269haとなった。亀山地区の都市計画区域は大字四日市、大毛寺の全区域、それに大字勝木の内小字、丸山、松原、合蔵河内、河原、細迫、女夫岩河内、東沖田、神田河内、室屋河内、西沖田、御堂原、中井手、殿屋敷河内、万元寺、松ケ迫、榎谷、西中山、東中山、大番河内、権太(以上耕地字)、東山、大谷原、権山、東平、表西、上ェ山(以上山林字)が入った。 大字大毛寺は、その全域が入った。このため従来虹山山ろくにあった山林地域の全部が入り、宅地開発は急進展した。 すでに開発中であった、県営住宅虹山団地がその中心となり、周辺山林の宅地化も又これに呼応して積極化した。 県営住宅虹山団地を筆頭に、その下方両延神社の南側、四日市、河戸、さらに東側福王寺山ろく一帯、恵坂峠を越えて下行森まで大小の団地が、県、市、あるいは民間の手によって開発された。 こうしたいわゆる新興住宅団地は、いずれも漸新な設計の下に新建材を多く用い、生活の利便、健康的に建てられた。赤、茶、青と鮮明な色の屋根瓦は主に新興住宅であることを示している。 農地の減少に伴い、専業農家が減り、土地を手放した人びとも新住宅の建築に志すなど、農家としての古来の様相は次第に消滅しつつある。 団地の開発 昭和40年代になると、なだれをうったように不動産業者が入り込み、町内の土地に目をつけはじめた。 これは都市周辺から徐々にその区域を拡大してきたもので、その結果は”乱開発”による弊害を指摘されはじめた。この頃すでに螺山山ろく一帯の山林地帯の大規模開発AB数社によって計画されつつあった。 ひうした状況の下で”将来のよりよい町づくり”の一環としても乱開発を防ぎ、秩序ある都市づくりの必要なことが町当局や議会の内部で論議されはじめた。 これに呼応して地元有志、土地所有者などもいち早く目を大局に注ぎ、開発するとすれば公共団体の手によるものの方が最も効果的である、という構想を立てた。 こうして40年2月には、地元の有志、地主等から県営団地を誘致してほしい、旨の陳情書を町当局へ提出した。 当時すでに県においても、大型住宅団地を計画、その位置を物色中であった。その頃名乗りをあげていたものに高陽、瀬野川、熊野に加えて可部があったが、可部町の強力な誘致熱意は圧  倒的で、県当局も好意的であり、県も乗り気になってきた。 倒的で、県当局も好意的であり、県も乗り気になってきた。41年11月には地元を中心に「虹山団地建設委員会」が結成せられ、会長に町長山田保、推進委員に地元の森沢貫一ら15人が推進委員となった。 この外特別委員として亀山地区内の町議会議員全員がこれに加わった。 こうして地元からの誘致熱に対して、県当局も前向きに本格的検討を始めた。 以来、紆余曲折はあったものの、県住宅供給公社の手によって昭和43年10月着工、同45年6月に現在のものが完工した。 誘致運動を起してから完工までに6年余の歳月を要した。 この団地の総面積は 46万1,700㎡(13万1,000坪)、(道路延長)1万2,340m、(幅12m=1,500m・同8m=1,120m・6m=2,570m・4m=7,150m)、(公園緑地)2万700㎡・排水溝4万7,000m・(汚水管1万m)、(総事業費)12億円を要したのである。 雑木と松林に過ぎなかった螺山山ろくは、この団地造成によってその様相を一変した。建設当時は、県営住宅としては県下団地の筆頭に挙げられ、話題をにぎわした。 現在(昭和51年9月)1,450戸に、5,265人が入居している。 |

| 資 料 名 | 明治7年創立 そして百年 開学百周年記念誌 かめやま |

| 発 行 者 | 小学校開学百周年記念事業実行委員会 |

| 発行年月 | 昭和52年3月 |