| 第1節 古代から中世へ | 第2節 近 世 | 第3節 亀山の発展と太田川 |

| 第4節 交通・運輸 | 第5節 明治から現代へ | 第6節 産 業 |

| 第7節 村方騒動 | 第8節 地域社会の変ぼう | 第9節 年中行事 |

| 第10節 文化財 |

第6節 産 業

| 1. 亀山の特産品 (1)紙・楮(こうぞ) (2)勝木筵(むしろ) (3)西条柿 (4)鮎(あゆ) | ||

| (5) 山まゆ織 | ||

| 2. 農業協同組合の活動 | 3. 亀山婦人会の足跡 | 4. 農業の姿 |

| 1. 亀山の特産品 | ||||||||||||||||

| (1) 紙・楮(こうぞ) 高宮郡は、広島藩領中佐伯・山県郡についで、有力な生産量をもつ郡であった。 広島藩では宝永3年(1706)紙・楮の生産を拡張し、優良品の生産増強を図るため、これを官営に移した。このため紙座を設け生産管理の強化に力を注いだ。製品はすべて紙座で買い取り、売り払い、自由な取り引きを禁止した。 毎年必要な量を紙蔵より、各郡の紙漉所へ需要に応じてその種類と数量を定めて製造を命じた。 紙の材料である楮は、すべて官より支給し、製造した紙はすべて紙座に提出して官印を受けることとした。後には各郡中へ受払所を設けて、ここで相当の検査を受け、規定の工賃を受ける仕くみであった。 又、取締りの面では官印なき紙類と、人民各自栽培の楮とを任意に売買することを厳禁した。この藩統制は、明治4年の廃藩置県まで続いた。 今井田村・勝木村の内、大野、中河内は高宮郡下における紙の主産地として、古くから受け継いできた。 紙漉は特種の技能を必要とするため、安易に自由に転業など出来難い不自由があった。藩の統制によって買い上げ価格を自由にきめる事ができず、諸物価の高値と調和がとれず、生活は相当苦しいものがあった。 残存する古文書の中には、紙漉の者たちが役人あてに差出した「拝借銀願・利息延滞差許され方御願」等、苦衷をのべた文書がかなり残っている。 ちなみに高宮郡(主に勝木村・今井田村)から宝永3年(1706)から享保10年(1725)に至る20年間に、紙蔵に上納した諸口紙は597丸(1丸は21束4,200枚)に及んでいる。紙の製造に、太田川の豊富な水が影響を与えたことはいうまでもなく、原料となる楮の生産もこれに附随したのである。 延享2年(1745)には、勝木村差出帳によると、大野組157丸、中河内組33丸、勝木組16丸合計3044丸を生産している。 (2)勝木莚(むしろ) 勝木莚の歴史は古い。すでに江戸時代中期において勝木村・大毛寺村を中心に、各村々で副業として織り出していた。 文政年間の書出帳の内、勝木村の部に「本郷と行森には莚を打、中河内・大野は紙を漉き申上」とあり、また、大毛寺村の部にも、「村の居中分にして、百姓農業の合間、専ら藁莚を打、可部近在に売り払い、凡そ4分方の渡世にも相当申候」と報告している。大毛寺村では、村中の収入の内4割を占めていたことになる。 江戸時代は、可部町に「莚市」が毎月1回日を定めて立ち、ここへ持ち寄って売りさばいた。 このように古来からの伝統は、明治以後も引き継がれた。明治27年日清戦争が始まると、莚の需用は急速に拡大した。特に軍需物資の中に加えられ、軍当局から生産出荷を求められると、村内の農家は互いに競うてこれが生産に従事した。ここに軍需景気が莚職りを通して農家の隅々まで汲及した。 軍需用莚は好況の波に乗って、中原、大林・飯室、鈴張へと拡大し、安佐郡南部の諸村でも軍用としてつくり出すようになった。 明治43年の製産枚数をみると次の通りである。

|

||||||||||||||||

| (3)西 条 柿 江戸時代における下四日市村は、柿の主産地として知られる。数、量ともに群を抜いていたため「広島藩御用柿」を仕立てる場所として指定された。 御用柿の銘柄は「西条柿」であった。西条柿と称するに至った最初は、賀茂郡西条寺家村長福寺から出たもので、その地名をとって「西条柿」と称した、という。 したがって、本家筋は西条であるが、藩御用の柿は河戸に指定された。これは、良質のものがしかも多量にとれるためと、加えてけずり方、乾し方がすぐれ、手馴れていたためである。 藩御用の柿は”12月献上”と”正月献上”の2回にわたって差出した。12月献上のものは、串柿10把、枝柿500個、正月献上のものは枝柿500個、いずれも木箱入れであった。 広島藩御覚書帖によると 一 串竹町サ弐尺五寸削、柿拾ヲ指貫藁縄二而あみ乾立串拾本柿百ヲ藁の薬縄ヲ以テ束候而 一把に仕立申慎 一 枝柿ハ青柿ヲ取候時なり付候茎ヲ一寸計り柿二付候而取此茎ヲ以藁縄ニあみ通シ釣り侯而 乾立候故釣柿共申候 一 切柿ハ最初皮ヲ削候時、柿一つヲ三ツ切二仕竹簣ノ上ニならべ乾立 さねを除仕立申侯 右高宮郡可部近村の柿能候二付、御献上等之柿ヲ仕馴候百姓ヲ極置此者共請合秋土用日ヨリ柿之皮を削、小屋ヲ掛ケ、其内二而乾立霜月下旬江戸へ被遺侯。 と記している。また下四日市村書出帳には 「御柿屋一ケ所、御献上柿御仕立所なり」 「秋、西条柿、祗園坊ノ類削箱柿二仕立申候間「河戸柿」と世上二唱申侯」と書出している。 河戸柿の名は、こうして藩の御用柿として毎年献上されたことから、近郊にその名を知られ、珍重されるようになった。 御用柿削りに歌ったという柿むぎ歌は、献上柿を仕立てる農民がその哀歓を歌ったものであり、後にこの地方の”夜なべ歌”として広く歌われるに至った。 柿 む ぎ 歌 一 習うてお帰りよ お柿節を 柿のご用に来たほどに 一 習うてお帰りよ お柿節を 一生河戸に 住むじゃなし 一 富士の高嶺と 河戸の柿は 誰がつけたか日本一 一 鮎は瀬にすむ 鳥は木の枝に 人は情けの下にすむ (4)鮎(あゆ) 太田川の鮎は、古来優品として知られる。中国では鮎のことを香魚(シャンユイ)という。本草学の書物では、細鱗魚・銀ロ魚・渓鰛などとも書く。 年魚ともいうが、これは”春生まれ、夏長じ、秋衰えて冬死す”という説と、年々きまって現われるからだという説がある。(宮地伝三郎著アユの話、岩波新書) 江戸時代の文書には香魚と記したものが多く、芸藩通誌もまた香魚と記している。 太田川の鮎は、河戸でとれるものを、将軍への献上品として指定せられていたため、特に太田川のものが名声を残すに至った、ものと考えられる。 寛永7年(1630)藩府江戸将軍家に献上の鮎二付各郡個数を定む。 一、鮎 二千 高田 安北郡 鮎 千 奴可・三上郡 一、鮎 千五百 山県郡 一、鮎 千五百 三次 意蘇郡 (内 百塩引) 一、鮎 千二百 佐西郡 (内百塩引) 一、子鰭 にが鰭有次第 鮎合七千二百(内二百塩引) 右江戸へ被遺候御用二候間如毎年塩念入大鮎之分可差出尤子鰭、にが鰭有次第差出可申旨郡御々代官所申遺す(寛永七年郡方之帳)と、その数量を指定している。 「香魚・太田川にあるを佳とす。河戸に宮簗ありて之を捕る。その余は私魚なり」 「うるか腸、河戸の官簗にて製す。腸うるか、子うるか両種あり、子うるかは幕府貢献の品なり」 「寛政12年(1800)広島藩は河戸の簗所を、御山所管より御勘定所所管に移し、之より御簗所において捕獲の鮎、その他の雑魚、非常に夥多なるときは広島に之を送り、払い下げをなせしが藩府の吏員専らその係員に強請して之を買い取るの弊あるが故に、之を停止し、可部河戸において之を直ちに払い下げを行なうことに」と改む。 又従来藩主江戸幕府に献上の事終れば、後は土地の農民、或は広島町人に競売せしも、此時より之を停め、十分献上終れば簗所を撤去せしむることに改めらる。是より広島附近に落ち下る鮎の数増加せりと(白石研三筆録) このように広島藩の献上品としての鮎の捕獲は専ら、河戸簗を中心に行なったのである。 太田川の鮎は行動力極めて敏しょうで、水中で身をひるがえすと銀色の腹が美しい光を放つ。 水中の岩や転石に附着しているも(水ごけ)で育つ。生育も早くふ化してから3~5カ月で10~15センチになる。その清そな姿と風味のよさは、まさに王者の風格である。このように王者的風格をもつ鮎も、その生命は極めて短い。”美人薄命”ならぬ”香魚薄命”である。ワカサギ3年、マス4、5年、ニシン8、9年に比べて鮎の1、2年の寿命はあまりに短い。その上、刀味のよさの故に競うて捕獲される。 明治40年(1907)から昭和5年(1930)までの太田川鮎の24年間の捕獲量を「太田川ものがたり」は次のように記している。

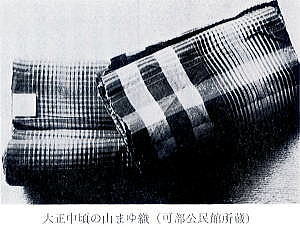

現 代 の 鮎 太田川の鮎については、太田川漁業協同組合が管理している。 太田川には、広島市内水面漁業協同組合、太田川漁業協同組合、太田川上流漁業協同組合の3組合が、それぞれ区域を定めて設置されている。鮎はこれら組合の管理下に入る。組合では毎年稚鮎を本場琵琶湖その他から購入、これを放流して毎年6月1日頃から捕獲を解禁する。 捕獲については、組合員と、組合員以外の特別に許可を得たもの以外漁獲することはできない。これらの組合では、河川に関する多くの仕事を行なっているが、その中で特記すべきは、太田川漁業協同組合が従来地方では不可能とされていた、稚鮎の育成に成功したことである。 同組合では昭和47年春”太田川の鮎は太田川で”ということで、県立水産試験場が海水で人工フ化した椎鮎を、組合区域内の真水で育成することを計画した。 そこで同年春、可部町中島の最南端、太田川と根の谷川が合流する地点附近にビニール水槽を仮設し、20万匹を育成した。育成作業で最も大切なことは、海水で育ったものを、真水に切り替える作業であり、難中の難ということであった。 エサ、水温、換気、音響、明暗等諸条件の研究、これが施設と管理、調整に多くの困難があったが、ついにこれに成功し、およそ2カ月の育成を経て、同年4月中旬に太田川に放流した。 こうして初年度において成功をみたため、つづく昭和48年には本格的実用化をめざし、可部町柳瀬に恒久的施設を設けた。 最初の47年春には20万匹、48年には30万匹、49年12万匹、50年50万匹、51年50万匹を中間育成して放流した。 こうして太田川鮎は、自然性のものから人工鮎に急速な変化を遂げている。しかし人工鮎とはいえ、太田川の自然条件は香味ある鮎の成育に適し、太田川名産の名を長く残していくのである。 (5)山 ま ゆ 織 綾ケ谷村は、この地方特産の「山まゆ織」発祥の地として古来伝えられている。 文政2年、綾ケ谷村の庄屋儀三郎が藩庁へ報告した文書によると、「当村は往古綾を織申候由、綾ケ党(地名)に「綾織屋敷」有之由、依之綾ケ谷の名唱申候由申伝候」と書き出している。 これよりさらに古いものに「続日本記(797)」に、「和銅五年七月、備後、安芸等廿一カ国に令して綾織りを織り始む」とあり、この地方を「漢部」と云いしより、織物との関係が極めて深い、とする説がある。その他織り物にまつわる伝説も数多くあって、山まゆ織と結びつけて考える人もある。 記録によると、年代ははるかに下って享保年間(1716-1735)、鈴張村で諸紬と称する縦、横ともに山まゆの手引糸をもって織り出したのが最初とされている。 山まゆ織はすべて白無地、これを問屋がまとめて紺屋に送り、藤色、紅梅色、煤竹色、茶色、ぶどう色に染め上げて販売した。 山まゆ織の特徴は、肌ざわりがやわらかく、ふんわりとして軽く、その  上強くて弾力性があった。 上強くて弾力性があった。剣を防ぐによい、ということで武士の鎧(よろい)の下着に用いて重宝、ということで西国大名が参勤交代のみぎり、広島を上下する際に多く求めた。このため九州から江戸までその名を知られるに至ったのである。 山まゆ織は多く家内手工業で、農家の女子の副業として生産したが、専業にする者もあった。 亀山地区では、綾ケ谷、勝木、大毛寺が主産地であった。山まゆ織は明治の初年になると、原料の山まゆが不足したため、価格の騰貴を来し、需要は激減し、集荷業者の倒産・廃業、新しい西洋式織り物の登場等で一時ほとんど生産をみなくなった。 明治19年頃に至り、可部町の深田耕一らが、旧式の山まゆ織の復活を試み、有志ら23人を集めて「可部山まゆ織同業組合」を設立し、自主検査を行い粗悪品の出回りを排除するなどして、往年の”山まゆ織”の名をばん回せんと試みた。しかし、こうした熱意ある有志の努力にもかかわらず、内部の協力体制が崩れるなどの事情で2、3年後に解散のやむなきに至った。 つづいて明治24年頃、西村喜平、深田耕一、戸田宗三郎、増井甚兵衛、塚本久兵衛、藤原四郎の6人が発起して「紬座」を設けて、再興を試みたが、これも又原材料、諸経費の値上り等の理由でわずか2年で解散した。以後はまったく放任された形となり、問屋の勝手次第となり、秩序ある生産体制はとれなかった。 その内に明治27、8年の戦争となり、33年の北清事変、37、8年戦争と相次ぐ軍需景気は経済界を刺戯し、とみに活況を呈するに至った。 このため有志の間で再度、往年の”山まゆ織”を世に出そうとする機運が高まった。これに呼応して松井為之助、大田市太郎らが相ついで工場を建設し、織り女をして生産を再開した。各農家でも経験者には副業的に織り出させた。 軍需景気の余波をうけて染色法も新しいものを取り入れたため多量の生産をみるに至り、往年の盛況を取りもどした感があった。 しかしこれも又長く続かず、原料の不足と、備後地方をはじめ各地で新織物が台頭し、さらに価格も安いものが市場を独占するに至ったため、決定的打撃を受けるに至った。 大正の末期から昭和初期へかけて急速に衰亡し、昭和2、3年頃にはまったくその姿を消した。 山まゆ織りは、別名を可部紬とも称され、長い年月農家の婦女子によって織り出されたものであり、可部の名を広く内外に紹介する役割りを果したことはいうまでもない。 |

||||||||||||||||

2. 農業協同組合の活動 |

||||||||||||||||

| 亀山村政と不即不離の関係に立つ農業協同組合(通称農協)が果し、そして果しつつある役割りは評価されねばならない。 農協の前身は古く、明治33年9月から施行された「産業組合法」にその根拠をもち、これをきっかけに各地に、信用、販売、購売、利用などの組合が設立され、急速な発展を遂げた。 こうして明治40年代には、ほとんどの県下全町村にわたって設立をみた。亀山村では大正3年3月、東綾ケ谷信販購組合を設立し因幡喜五郎が組合長に就任し、大毛寺信用販売購売組合もその当時設立をみた。(詳細不明) 戦後昭和22年「農業協同組合法」が公布施行された。ここに戦後の農業再編成のなかで、農地改革と共に重要な地位を占めるいわゆる「農協」が誕生し、一方従来の農業会は農協の法定発足期日の前日の23年8月14日限りで解散した。 新しい農協は耕作農民の自主的な団体として組織され、農業生産力の増大と農民の社会的経済的地位の向上を目的としたもので、農協に対しての期待は非常に強いものがあった。 亀山村では法律施行によって23年4月亀山農業協同組合、同年4月綾西農業協同組合の2つが誕生した。綾西農協は昭和41年3月、亀山農協に合併し、同農協綾西支所として組合活動をつづけた。 「農協」になってからの農協は生産、農村工業、災害共済、教育、住宅、冠婚葬祭、営農指導の分野からさらに金融、信用に至るまで手広く業務範囲を拡大し、農村経済からさらに、地方経済にまで影響力を及ぼすまでに発展した。 亀山農協へ合併前の綾西農協では角和雄・宮本主計・油目定・下土井穣・土井一良が、また亀山農協では竹本盛馬・梶川真澄・立川貞治・山崎徳夫が組合長に就任した。 昭和46年3月31日、可部・亀山・三入・大林の4農協は合併して可部農業協同組合を設立した。これに伴い合併前の農協はそれぞれ地区名を冠して「支所」とし、綾西は「出張所」とした。 初代組合長に香川逸義、ついで山崎徳夫(現)が就任した。 |

||||||||||||||||

3.亀山婦人会の足跡 |

||||||||||||||||

| 亀山地区内に婦人団体として最初に結成されたのは、明治34年1月、安佐郡役所に事務所を置いた「大日本愛国婦人会安佐郡幹事部」の下に各町村役場内に置かれた町村を単位とする「分区」である。亀山村には「亀山分区」があり、”婦人報国”を標語として軍事扶助事業と一般社会事業を活動の軸としていた。 昭和5年には大日本婦人連合会を結成、末端町村には支部が結成され、昭和7年には大日本国防婦人会が出来た。これらの団体はいずれも下部団体員は同一人であることなど、加えて戦争遂行の背面強化ということもあって、昭和17年発展的に解散し、新たに大日本婦人会が成立した。亀山村においても、同年中に上部団体の方針を受けて、新らしく、「亀山支部」を結成した。 戦前結成されたこれらの団体はいずれも、軍部の支援をうけて活動した。銃後の守り、国防献金、隣保活動、貯蓄推進、等々がそれである。 亀山村の婦人団体はこうした中にあって昭和2年頃、亀山小学校内に「亀山主婦会」を設立し、学区内の主婦を会員にして、学校長、播磨権六、女教諭上席津恵君江らが中心になってこれが指導に当った。活動の中心は、もっぱら主婦の教養を高めることに主眼をおいたものであった。 戦後の婦人会は、戦後新憲法の制定を頂点に、婦人に関する地位向上の法律が制定されて以来、婦人の参政権、男女同権と婦人の社会的地位は、男女平等を軸として大きく前進するに至った。 しかし制度上の裏付けは出来たものの、こうした社会的制度の中で、文字通り実質的に男女対等の地位で活躍するには、地域婦人の自発的学習を強化して地位の向上を図る必要がある。立派な有権者として正しく1票を行使しなければならない。そのためには常に自覚し、不断の教養を積み重ねることが必要、ということで、昭和23年に結成されたのが「亀山婦人会」である。 かくして初代会長に津恵君江が就任し、同年安佐郡婦人連合会結成に参加、郡段階でも中心的役割りを果した。 歴代会長をみると、津恵君江--末田初子--山本ミサオ--津恵君江--森沢フジエ(現)の順になっている。初代会長に就任した津恵君江は会の結成に際しては、卒先同志と共に陣頭に立ってこれを成功させた。其の間20有余年の長きにわたり会長職を勤め、傍ら郡婦連・県婦連会長にも就任し、県段階の婦人会活動でも縦横の活躍をなし会の発展を助けた。 |

||||||||||||||||

4.農業の姿 |

||||||||||||||||

| 江戸時代から久しい間、農業は農民が「手」でつくるものとして疑うものはなかった。収穫を上げるために山野に自生する草や木の葉、人糞を溜めて肥料とし、土壌改良には焼土をした。 特に山野からとる柴草は大切に利用されたもので、その多くは百姓たち=大方は村単位=の入会野山からとった。これは村民共有のもので、それぞれ一定の条件の下で採取されていた。 毎年5月に口明けと称して鎌入れをし、秋の彼岸に鎌止め、それ以外は禁止、としたものが多かった。 南原村にある可部山野山について、文政年間の記録によると、 入会権を有するものは、九品寺村、水落村、上・下中野村、上・下四日市村、大毛寺村が薪採取だけの入会い。 水落村は5月中の20日間、牛馬の飼草だけ、東谷の区域を限って刈らせている。入会山については境界争いや盗伐、盗刈り、その他規約違反など、入会権や慣習をめぐる争いが多かったようで、これらの「争論文書」は今日でも各地に残っている。 前に記した「井手用水をめぐる水利権」「入会権をめぐる争論」では、そのほとんどが村単位で行なわれている。このため、村々の団結を強固にすることはできたが、一方では団結の力を背景にしているため、解決が長引き、時には実力をもって抗争するなど流血事件もずい処で発生をみた。争いの結果が長く尾を引き、部落ぐるみの対立が近年までつづいた所もある。 農業は「手」で行なうものであったが、中農以上は牛馬(亀山地区では牛)の力によって土地を耕した。しかしこれも結局は人の{手} を要したものであった。 大農、中農は畜力を用いたが、小農は三つぐわ、四つぐわと称するくわを用いたり、中農以上の所へ助力し、その代りに牛をかしてもらい耕作した。中農以上の所有する牛を貸してもらい、それを育て、自家の耕作や、預け主の耕作に用いる「アズケ牛」の方法もあった。牛は生来柔順で力持ち、それに耐久力があり、一方駄屋肥えも肥料の役目をするなど、その効用は大きいものがあった。 文政年間の記録によると、米を第一とし、麦がこれに続き、粟、大豆、小豆、ヒエ、キビその他もろもろの雑穀を作った。農事の合い間には、山から薪を取り、炭を焼き、草を刈り、むしろ織り、山まゆ織を織り、わら細工、竹細工、紙漉きなどの副業をした。 広島藩では歴代藩主が節約を奨励したため、百姓の生活は質素にもので、大方の百姓は麦を常食とした。土地を利用することには常に知恵をしぼった。田のあぜを利用して大豆を作り、山中の人目につかない所を開墾して「かくし田」をつくり、田畑の築地に茶を植えるなど、100%以上の土地利用に心を用いた。 明治4年には「田畑勝手づくり」となり、租税は米納であったものが金納に代るなど大きな変化があった。商品的な作物への転換がはかられ、土地そのものも商品的な価値をもつに至り、農民の地位はゆるやかながら向上していくのである。 村内秩序の維持は村方役人の責任であったから、各村々では自治のための諸種の取り決めを行なっている。 勝木・重川文書の中に、「村方定書諸控帳」なる一冊がある。この内の内容を抜記すると、 ①年貢米は10月中にすべて納入するようにし、遅れても11月5日までには皆済すること。滞納になりそうなときは5人組・長百姓が相談して役人の取り扱いや他の組に迷惑をかけないようにする。 ②滞納が増え、家財を村方へ投げ出して処分するときは、速やかに5人組より長百姓へ申し出て、役人立会いの上で売却し、不足した年貢分へ補充することとし、その処分は年内に片付けること。 ③村方で紛争がおこり、村役人立会いの取り調べになるようなときの必要費用は、双方の5人組に費用の明細目録を渡して5人組から取立て速やかに支払をするように。 ④5人組は5人以上6、7人でも構わない。5人に足りない場合は他の組で5人以上あるものを分けて5人にすること。 ⑤村方での田畑山林売買の決済は年に4回、2月・4月・7月・11月の3日にすること。 このように村方の年貢取立、紛争等は5人組に責任をもたせ、再編強化しているのである。又別の文化8年(1811)の上原村の「御法度書百姓人別請判帳」には、 ①上様を大切に仕り、孝行を尽し親類むつまじく非儀なる人物無く工事訴訟人数に組せざるものは前々より御褒美を下され候間、末々まで忘却仕らず、孝心のもの、又は不孝のすぐれたものは善悪ともども申出るように---。と、日常の心がけを正しくすることを第一に挙げている。 ②自分の損得が少いからといって、村方は濫りに争いごとに介入したり、或いは徒党を組んで行動するような不心得の者があれば、これを捨て置いては影響が大きいから村方は密かに申出よ、等村民の生活行動を強く戒めている。 |

||||||||||||||||

| 資 料 名 | 明治7年創立 そして百年 開学百周年記念誌 かめやま |

| 発 行 者 | 小学校開学百周年記念事業実行委員会 |

| 発行年月 | 昭和52年3月 |