| 第1節 古代から中世へ | 第2節 近 世 | 第3節 亀山の発展と太田川 |

| 第4節 交通・運輸 | 第5節 明治から現代へ | 第6節 産 業 |

| 第7節 村方騒動 | 第8節 地域社会の変ぼう | 第9節 年中行事 |

| 第10節 文化財 |

第9節 年 中 行 事

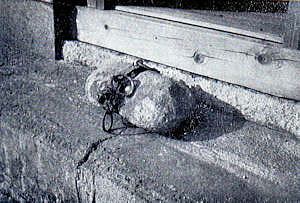

| 私たちは生活の中で年々同じ時がくれば、同じ様式の習慣的の営みを繰り返す。そしてそれは個人について年々繰り返されるものではなく、生活様式を共にしている家庭や村落、大きくは民族など、集団のしきたりとして共通に行なっている。 これらの行事は、時季とその移りと深く関係をもち、特に自然に左右される生産、つまり農耕をほとんど唯一絶対の産業としたわが国の場合、稲作の栽培・収穫の過程がそのまま生活に影響を与え、生活の節々になっている。 これに生産の増大と身の長寿安命を、願う信仰が結びつき、その時々を家々でけがれをはらい、神を祭り、神に供え、これを人々が共に頂くことを中心に生活が成り立っている。 このようなしきたりとしての営みは、やがてその集団の生活の規範に発展し、さらに集団の組織や機能にまで関連をもつようになり、個人に対しても、強い拘束性をもち、次第にその集団構成員の義務としてうけつがれるようになった。 しかし、季節は休みなく動き、人々はその時が到来すれば、年々同じ営みをくり返す。そのうちに、やがてその精神を忘れて儀礼化し、娯楽性も加わり、仕事を休んでごちそうを食べ、楽しく遊べる娯楽の行事と変わっていった。 生活を支えていた農業も、戦後の高度成長の経済のもとではまさに「趣味としての農業」に変わり、われわれの祖先の生活感情や、生活の中の信仰のにじみ出た年中行事も大きく変わり、又すたれたものも多い。 初詣 元日の夜明けに家運隆盛を祈るため、氏神や近くの宮に参拝する。午前零時を過ぎて参るところもある。帰途、檀那寺やお墓に詣でる。 若水 元日の朝、家中で最初に井戸から汲んだ水を若水といってまず神仏に捧げ、その残りをかめに入れておき、これで雑煮をたいて食べると縁起がよく、また病気にかからないといわれた。 子供はその残った水で書初めをすれば、文字が上手になるといわれた。 門松 家の入口の両側に、きれいな砂かまさ土を盛り、これに松の小枝を立て新年を祝った。裏白を柱に付ける家もあった。 宴会 戸主会(綾ケ谷)、互礼会(大野)などでは部落内の各家から1名ずつ集まり、宴会を開いた。この席で1ケ年間のこの部落の行事(中河内)や、冠婚葬祭の時の出し金等を決めた。(中河内) 正月の食事 「正月の2日3日はよけれども、4日の朝の団子(麦)悲しけり」(大毛寺)といわれるように正月は御ちそうで、平素はたべたこともない鮪、鰤等をつける事もあった。 又、キナ粉をご飯にかけたり、長命を願ってお雑煮を食べたり、子孫の繁栄を願ってカズの子を食べた。 家によっては、とそを汲み交わした。又、農耕に大事な牛に餅を煮て食べさせたり(大毛寺)したが、間違っても牛肉を食べることはなかった。 カンショビ カンシ(寒始)またはカンショビ(寒始呼び)とも言い、正月1週間ぐらいは仕事を休んで親類の人たちにごちそうを作って歓待した。お飾り(5合餅)をもって親類へ行った。(行森) 又、近所を年始のあいさつに歩くが、その家ではご膳を出してごちそうし、その家の人が来ると、自分もそのようにした。(綾ケ谷、中河内) トンド 部落内の十数軒が組になり、1月14日の夕方行う。  中心は比較的大きい木又は柱にした。そのために学校や神社にある門松を奪いあった(勝木、行森)所もある。そしてそのしんの周囲に多くの竹や雑木、わらをよせかけて、カズラや縄で全体を縛りつ:ける。大きいのは直径2~3mに及ぶものもある。正月のしめ飾りや各家庭にある前年用いたお札、お守り等、かまどで焼いてはもったいないものをこの竹の上においた。 中心は比較的大きい木又は柱にした。そのために学校や神社にある門松を奪いあった(勝木、行森)所もある。そしてそのしんの周囲に多くの竹や雑木、わらをよせかけて、カズラや縄で全体を縛りつ:ける。大きいのは直径2~3mに及ぶものもある。正月のしめ飾りや各家庭にある前年用いたお札、お守り等、かまどで焼いてはもったいないものをこの竹の上においた。夕刻あらかじめ定めた時間に、年寄が火をつける。お宮の火を分けてもらう所(行森)もある。よく燃えはじめると、子供は細い短柵型に切った紙に書いておいた「書初め」を竹の先につけて火の上に突き出し、大空高く舞い上がって遠くまで飛ぶと習字が上手になる。又は文字が上手に書いてあるなどといった。 竹が燃えると鏡餅等を別の竹にはさんで焼き、これを食べると夏病みをしない、風邪をひかない、などといった。 昔は屋根が藁屋根であったため、トンドのもえ残りの竹をさしておくと蛇が入らないといった。 トンド餅わ煮て食べると、打身によく効く(大毛寺)ともいった。 お逮夜 真宗開祖親鸞上人のご正忌の前夜を逮夜という。この地方ではおたんやともいい、1月15日がこれにあたる。 真宗信徒は前日から寺に参り、説教を聞く。魚、肉を断ち、副食には大根、にんじん、コンニャク等を1cmぐらいの四角に刻み、煮込んだ「ニゴメ」を食べる。 柿を手斧できずつけ、お粥をかけて、多くなるように祈ったりした。(大毛寺) 昔は親鸞聖人の死をいたみ、1晩中、起きていた家もあるし、又子供や青年は近所を順番にたずねて、煮込めを食べながら夜通し話した。(勝木) 寒餅 「寒」の時季に餅をつくといつまでも腐らないと言って、朝の2時、3時頃から起きて沢山ついた。 麦飯正月(20日頃) 仕事を休み1日を休息した。この日は米を食べるのを少なくするため、麦に野菜を沢山入れてたべた。 二日正月 正月から1カ月たった2月1日は仕事を休み、ごちそうをたべた。この日に田組(後掲)の者が集まって、その年の田組の日取を決めたりした。(行森) 節分 寒が終り、春を迎えた春分の日、大豆を煎って年寄がまき、子供はそれを拾うと夏病みをしない、といわれる。 又、別に1ケ月に1コずつきめて12コの大豆を焼き、そのこげ工合によって各月の天候を占った。(河戸、行森、大毛寺) 花見 桜の満開を目前にした4月3日、重箱にすしなどのごちそうを詰めて、子供は数人ずつ組をつくり小高い山に登って食べた。大人も昼前から川原などで1日を楽しんだ。 昔は日頃麦飯を食べているため、この日は白米が食べられるので大変楽しみだったという。 また、戦前はこの日が神武天皇祭にあたり、男の子はよく戦争ゴッコをした。 彼岸 春分・秋分の日を彼岸の中日といい、その前後を合わせた1週間をいうが、通常はその中日を指す。 仕事を休んで寺に参り、説教をきき、祖先の墓に花、線香を供えて無事息災を感謝した。 御陵会 5月5日の男の節句のことで、屋外には鯉のぼりを立て、室内には五月人形を飾り、チマキが柏餅を作って食べた。 御誕生日 親鸞聖人の誕生日で、5月21日である。 仕事を休み、お寺に参り、説教をきいた。寺では又、子供ずもう・芝居・踊り等の催しが行なわれ、農繁期を前にした最後の休日で、のんびりと身体を休めた。この日を過ぎると山の草刈りを始めた。(勝木) 田植え 部落の内10軒ぐらいで田植の組をつくり、これを田組みと呼び、すべてこの組単位で行なった。 田の代かきは田組の長老が、田の広狭、高低に合わせてつるのすごもり、あるいは屏風などの型で行なった。これは先牛と呼ばれる牛を先頭に、他の牛は之に従って代かきをした。 まず、サンバイサンと呼ぶ指揮者がササラを打ちながら田植歌をうたって田に入り、大太鼓、小太鼓、鉦などで合わせて調子をとる。 一直線に植えるため、綱をひき、大勢の早乙女はサンバイサンの歌に合わせて合唱しながら植えた。 1日に1軒ずつ行なったが、植えてもらう家ではもてなしのため、1人前5合の飯のむすびを出した。かなり大きいので桐かイチジクの葉でないと包めなかった。 早乙女はカスリの着物に赤いタスキをかけ、あでやかであった。 新しくお嫁入りして来た人には地になれさすためといつて、みんなで泥をかけた。(大毛寺) 歌は朝歌、昼歌、晩歌に分かれ、八方八声といわれる程多い。 又、勝木ではちょうど田植の行なわれる6月20日を「チュウ」と呼び、この日より前に植えると茎が1本多い(分ケツ)といった。 ドロオトシ おしあげともいい、部落全部の田植えが終るといっせいに仕事を休み、ごちそうして楽しんだ。その時、代かきをよんで歓待したり、田植賃の清算も行なった。これが終ると嫁は実家に帰って体を休めた。又、行森では「くいほり」といって田植の翌日休んだ。 半夏 7月2日頃、仕事を休んだ。(勝木他) 四郎五郎 土用の入りから数えて4日目を四郎、5日目を五郎といって、仕事を休んだ。この日、田に入って稲葉で目を突くと、その傷は一生なおらないといわれた。この頃は稲の分けつ時期であるため田に入ってはならないのでこのようにいったともいわれ、又「四郎五郎の面見しよう」と言って、この時期は田に水を入れず、乾かすことによって、生育を助けるのでそのためともいわれる。 七夕 7月7日麦藁で大きな舟を作り、笹の帆柱を立て、わら人形や短冊をつるし、夕方になると火をつけて川に流した。(大毛寺) 虫送り ボロ布に油をしませたり、タイマツなどに火をつけて、部落の人がみんなで田のほとりを歩いた。これは形式的な行事でなく、田の虫を退治するため実際に必要な行事であったため区長の指示で行なわれた。(大毛寺) 衹園社の祭り 四日市にある衹園社「天王さん」では7月14日に祭りが行なわれる。この日キュウリを食べると腹が痛くなるといわれ、食べない風習がある。勝木では表勝木神社で行なっている。 墓参り お盆の前夜にあたる8月14日は竹に色紙を張ったボンボリにロウソクの火を立て、墓前に供えて祖先を祭った。初盆の家では白い紙をはったボンボリを供えた。この日は他家に嫁いだ女や、出稼ぎの人などが生家に帰って墓参りした。夜は寺や宮の境内で夜中まで盆踊りをした。 又、商店での買物は現金を払わず、正月から通帳に記入して盆にまとめて支払いをし、盆以降は12月(節季)に支払った。 八朔(ハッサク) 暑い盛りの田の草とりもほとんど終ったこの日(8月1日)すべての人が1日仕事を休んで身体を休めた。 「稲作はこれからが半作」から出た言葉ともいわれる。 又は「煎り米」といって青い稲株を数株刈って、これを煎って茶にして飲むと、身体が丈夫になるといわれた。(大毛寺) 秋祭り 秋の収穫を感謝して祭の前夜(ヨゴロ)には、神楽を奉納したり、青年が芝居などをした。 この時は吹き火、傘火、などの花火で景気をつけた。催し物のある境内には露店が並び、すもうや俵もみがもみあってにぎわった。 家々では親類、知己を呼んでごちそうした。10月の9日を「前の9日」 19日を「中の9日」 29日を「オトグンチ」といい、町内では29日の祭りが多い。 9月の29日に、祭をする所もある(小南原など) 又この時使った花火は、硝石等をくだき、自分で竹筒へつめて作ったもので、打ち上げる人も多く、祭日は一層にぎわった。 ホコリおとし 秋のとり入れが終ると仕事を休み、オハギなどを作って食べた。 亥の子(イノコ)  旧暦10月の最初の亥の日に、子どもたちが中心になって各戸を回り「亥の子搗き」を行なった。 旧暦10月の最初の亥の日に、子どもたちが中心になって各戸を回り「亥の子搗き」を行なった。直径20cmぐらいのだ円形の石の上部にわらシビを連ね、その先に御幣(ゴヘイ)を立て、石の中央に鉄の輪をつけ、これから多くの綱を出し、周囲から歌に合わせてこの綱を引き上げ、引き落として搗いた。 イノコイノコイノコ餅ついて祝わん者は鬼生め蛇(へび)生め角の生えた子生め、みなゆでたべてコーレのコーレの、○○さんに嫁をとって繁昌せい繁昌せい、と歌った。 大毛寺では、こうして搗いている間、別の子が鬼の面をかぶってイノコ舞い舞い、おとなは集まった金で餅を搗いて配った。 寄附の多い家では「三つ星をつく」といって、その家の3カ所で搗いた。(大毛寺) イノコが終ると、一般の家ではコタツを出した。 冬至 この日にカボチャを食べると中気(中風)にかからないといわれ、夏にとったカボチャをこの日まで残しておき、食べた。 |

|

| 資 料 名 | 明治7年創立 そして百年 開学百周年記念誌 かめやま |

| 発 行 者 | 小学校開学百周年記念事業実行委員会 |

| 発行年月 | 昭和52年3月 |